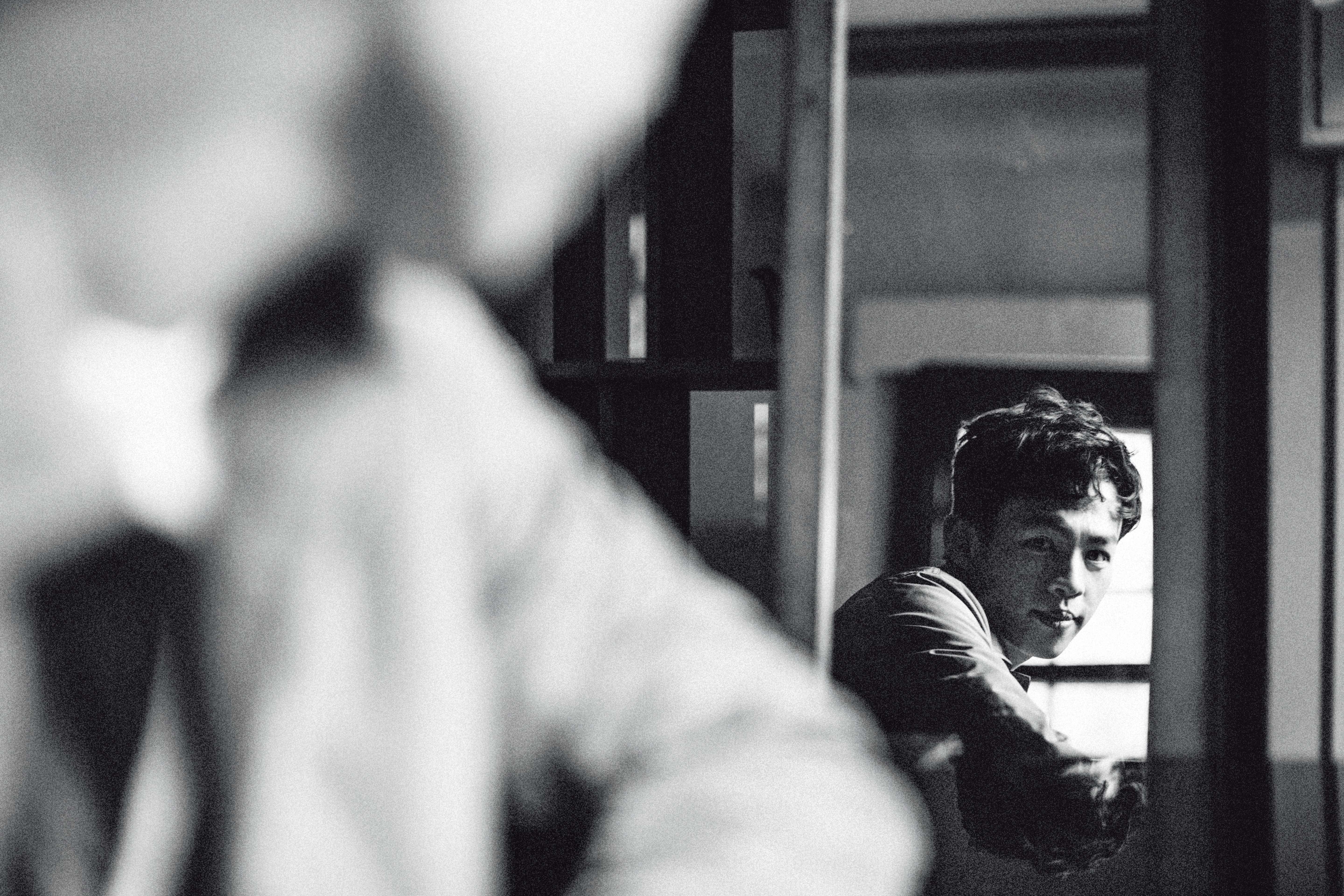

靠直覺演戲

1990年5月10日生。2015年演出首部作品《醉‧生夢死》,獲得台北電影節最佳男主角獎和金馬獎最佳新演員獎,之後陸續演出中國電影《解憂雜貨店》《寶貝兒》及畢贛《地球最後的夜晚》(上映時間未定),因新作《幸福城市》入圍金馬獎男配角,電影已於10月26日上映。

一個有趣的場景。李鴻其連續出席2個電影節,從多倫多到山西平遙,他同時以台灣電影《幸福城市》,及與楊冪合作《寶貝兒》出席;這場是他,那場也有他。最近他到紐約拍Netflix的原創電影,也有機會跟大導演李安聊上一場。

定期去看心理諮商師 不然慘了

聽李鴻其說話,這幾年的時間被濃縮,同一個李鴻其,有著不同的腔調。北腔南調都是他,還記得他在《醉·生夢死》裡講話含含糊糊,手提豬頭走過暈糊糊的街市。那是他的第一部作品,彷彿也把自己熱騰騰的心提街過市。3年後,李鴻其演一個被打碎後再黏合回來的警察小張。他所遇到的事都是隨機的,一件可怖的事情之後,並不保證平安,可怕的事情隨時會再發生。看他演著,覺得活著這件事充滿粗粗的顆粒,如愛如痛,用力磨擦著皮膚。

《醉·生夢死》之後1年,李鴻其去念哲學研究所,沒拍戲,直到來了《幸福城市》的劇本。「大家對我第一部片印象太深了,人家就會覺得『哇,你是不是在演自己啊?』有點想去證明什麼吧,所以我就刻意演了一個爸爸,演一個警察,演人家的老公,希望讓大家有不同的印象。」

成名作裡,他活得若有似無、惚恍恍惚。戲外,他沒在成名的那一年就開催下去。是因為生命不只是瞬間,他的選擇近乎節制,微笑是謹慎的。若說哲學是對生命種種提問做出可供參考的解釋,李鴻其同樣也為自己出題、解題,沒辜負他曾念過一年的哲學。

「很多人說你就是靠直覺演戲的,我不能否認,我確實是靠直覺。但演戲這東西,你必須先揣摩,你必須要有一個技術,你台詞要先背好,你走位要對。練習所有的排練,包括武打,有時候真打還沒那效果,要看角度、攝影機。包括我訓練時的體態會壯一點。所有東西都完成了,接下來就相信對手、相信導演。該哭就哭,該笑就笑。」

現在他身形的肌肉沒那麼飽滿。他笑說:「還是希望回到生活是小鮮肉。」這句話有幾分像台詞。我們笑了。這就是一句台詞的效果。

「3場就被打,3場就被背叛。」是電影裡頭的張力與狗血。拍戲等待期間,李鴻其會一直呼自己巴掌。演戲他盡情投入於情緒的流,那些生活裡沒有過的殘酷與背叛,看心理諮商師成了他保持心理健康的方式。「小張這個角色本來就有很多東西是沒有被完成的,不論悲劇、喜劇,沒有一個結果的,很多東西沒有做完、沒有吃飽,甚至有一點點遺憾⋯」

演戲說方言講普通話 很吃力

依舊有一個部分漂流在角色裡,老虎就是他自己,以虎的獠牙往內心刨掘撕扯,於是懂了什麼是靈魂還沒被餵飽的斷裂。

他身上處處是迷幻旳未完成式。頭一抬,是抬頭紋,是一個川,寫下了流。他伏於流、忠誠服從於胸中的流。拍《解憂雜貨店》時他買了一把吉他。畢贛的電影在講時間,「我就買了一支錶,我喜歡這樣子,紀念的東西。」物品是島,流略略一頓,留下了些什麼。

畢贛所導演的《地球最後的夜晚》入圍本屆金馬獎最佳導演和最佳影片,李鴻其與湯唯都是主演之一。畢贛曾說李鴻其應該在身上紋一隻老鷹,讓牠從身體裡飛出來,李鴻其當然聽不懂,只能用感覺去理解感覺。但李鴻其承認「我覺得我跟他是同一類人。」

他28歲,年紀已不再是少年,可他心情是少年。「我真的沒有什麼太大的變化。也是今年才突然意識到我是演員這件事。我覺得我還是學生,看到明星我還是會很興奮。可是當人家正式跟你溝通,談戲談創作時,我才真正意識到,啊其實我是演員、我是專業的。但還是希望永遠保持這個狀態,一直在學習嘛。」

「電影必須要盡力去做,並不是說我是一個演員,我隔天演一個什麼就可以是什麼。對演員來說,它必須要經過時間,還有實踐,這2個東西才能做出我心安的表演吧。」

練出來的捲舌音,話語說得漂亮,人在哪裡就被環境的濃霧給包圍,於是霧裡的水氣也融為李鴻其的滴滴點點。腔調有時是你怎麼看自己,也是別人怎麼看待你的方式,箇中意味頗為微妙。

與楊冪演《寶貝兒》,他演出聾啞人。他說:「打手語對我來說更輕鬆一點,因為如果你要講方言啊普通話啊,更吃力,包括咬字的方式、捲舌啊,都要練習。演什麼就要像什麼,如果又回到市場演戲,我可能講話又不一樣了。很自然,演員就是這樣。」

「我以前有很好的聾啞朋友,我沒有去抗拒,我去接收它,很自然的,我演出來的聾啞人,很多觀眾都很喜歡。我現在還是喜歡坐公車,人生一直在學習,我喜歡跟不同人接觸,我喜歡跟陌生人聊天,我可以去吃路邊攤⋯」

不可能成為彭于晏的漂亮理由

少年李鴻其的起點曾經是狂野的內在。他老家在台北金山,當海洋音樂祭舉辦時,鼓點與海浪的聲音融為一氣,他開始學鼓,也對表演有了興趣,不顧家人反對去念華岡藝校。

這不只是一種情感狀態。也是戲迷的他,不想要自己失望,不讓觀眾失望。回到那不因成名而迷失踉蹌、反而去讀書的一年之間。我好奇是什麼吸引了他,是萬物有靈呢?甚或是主張從自然中去認識真理的超驗主義呢?哲學之道,其實就反映了每一個人的生存之道。

「很多電影我看完了,它們有很多哲學觀點,丟出一個好問題⋯而當一個演員看一個劇本時,有很多思考,所以我就去學習了。我學會尊重,尊重每一派說法。我覺得有趣的是,當大家提出一個問題,不同的人有他的想法,我們保持尊重,同樣表演也是這樣,他覺得他要哭他要笑,他覺得應該開那個槍,不開那個槍,觀眾都會有不同的想法。哲學讓我學習到關於尊重彼此的生命與想法。」

也曾有喜歡他的中國影迷在網上問道,「李鴻其什麼時候才能成為彭于晏呢?」「我覺得我不可能變成他的啦,怎麼可能?」「樹即使生長在同一個地方,可能因為它們的風向、樹葉的角度、吸收的水分、樹根扎得多深,那都是不一樣的樹,我覺得每棵樹都很漂亮,每棵樹都有它特別的地方。當然網友對我這樣的期待,是很大的讚美,他人帥,演出的作品質感都很好。不要對我有期待啦,就好好看我一部一部成長吧。」欸欸欸,多麼見樹又見林的漂亮回答。

場邊側記

李鴻其還頗活在自己的狀態之流裡,一直跟自己很有話說。「當一個演員,你就是很渴望大家認識你嘛,但又要保護關於表演這一塊,不想讓太多人認識我。大家好像認識我又不認識我的情況下,我演戲,大家會稍微比較客觀一點,有一些演員,他是人氣很高的,但觀眾有時候就會沒那麼客觀,因為太常在廣告裡看見他了。」說到最後,只好承認自己很矛盾,想要人家認識自己,又想要別人不認識自己。3年前初成名的李鴻其,應該不懂這樣的煩惱。

造型:陳慧明 服裝提供:Calvin Klein 化妝:吳寇瑞 COREY @laFleur 髮型:BLUE@HAIRMOSA