目前因為監所內教誨師人力不足,一名教誨師大約得服務300位受刑人,光是處理假釋流程便已分身乏術,更不用說進行教誨。因此監所內的教誨工作,多委外給「社會公正人士」擔任的教誨志工。

教誨志工參差不齊 竟說受刑人「卡到」

「但很多教誨志工真的不知道在講什麼,我曾聽過一個老師跟受刑人說,『你會出事就是因為卡到』,還叫受刑人出去後去找他解厄。」在監所擔任管理員的小新(化名)聞言當下心裡震驚,但因為管理員不能干涉課程,他只能靜靜站在一旁。

曾在台中女監客社寫作班的陳惠敏說:「我們觀察到很多女性受刑人情感依附很重,女性受刑人8成以上是因毒品入監,而多數女性用藥都和親密伴侶有關。」若透過課程改變她們情感依附狀況,出獄後才不會重陷親密關係,在既有的人際網絡中再度觸法,這樣的教化也才堪稱有效。

雖然修法草案中新增「新收受刑人3個月內要訂定『個別處遇計畫』」來補強教化功能,藉著理解受刑人犯案動機,身體心理狀況、原生家庭狀況和人際關係,再量身打造適當的對待方式,包括分配到合適的作業工廠進行勞動,依據犯罪類型設置課程,降低再犯風險。「計畫也會週期檢討修正,出獄前也會協助轉介資源給受刑人。」矯正署副署長周輝煌說道。

不過專長獄政研究的台大法律系教授李茂生認為,這一設計成功機率不高。李茂生解釋,早在2003年,彼時法務部矯正司長黃徵男推動設置「第二監獄」制度,以二監作為新收受刑人監獄,讓新收的受刑人先在二監進行3個月的詳細調查,並製作處遇計畫為受刑人提供最適當的教化內容。

但二監的規劃最終只在雲林二監短暫執行過,「且做好的處遇計畫在監獄裡根本無法執行,計畫裡說要安排勞作使受刑人培養自尊心,但監所裡只有折紙袋的工作,這要怎麼培養?加上刑事政策趨於重刑化,受刑人人數攀升,沒地方收容,怎麼可能空著個場地專收新入監受刑人?最後便取消了二監的制度。」如今修法,當年的概念也重新植入,「但仍面臨一樣的問題:監獄無法執行。」李茂生嘆道。

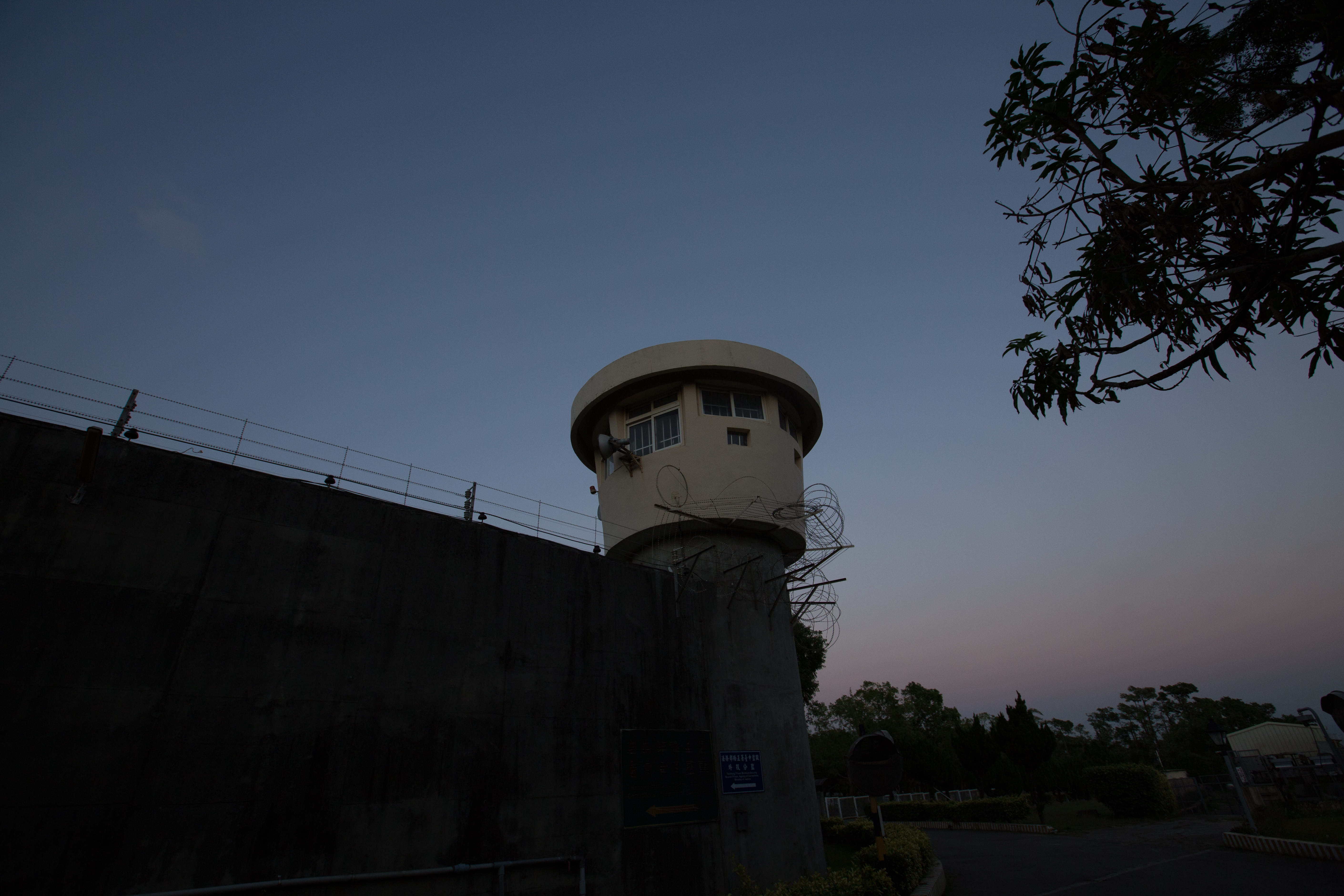

監獄超收難題 讓人權難施展

而監所最大的超收困境,亦無法透過修法解決。根據矯正署統計,截至今年6月底,超過6萬人在監所裡監禁,超收比例9%;8人房擠到13人,6成的受刑人無床可睡。近年重刑化的政策讓越來越多人得進監牢,「現在監所大約有一萬多個酒駕的。」李茂生說道。

周輝煌也透露,過去機關內會議時,還有人建議吸食三、四級毒品者也該坐監,讓他嚇了一大跳。目前光是施用一、二級而坐牢的受刑人就超過二萬人,佔監所受刑人一半,若再把三、四級毒品施用者納入,爆滿程度恐再加劇。

加上過去緊縮的假釋門檻,例如「三振法案」明定累犯若假釋期間再犯,不得聲請假釋,「很多年輕時誤入歧途犯了傷害罪的人,幾年後假設犯了個偽造文書入監服刑,就不能假釋,拉長了一個人監禁的時程。」陳惠敏說道。這些刑事政策都導致監所越來越擠、受刑人越關越長。

再多的人權保障入法,遇上超收的擁擠環境和有限的管理人力,恐怕都難以施展,如何為監獄減壓成了大難題。羅秉成舉例,像是在美國,透過「毒品法庭」制度,前端先詳細調查毒品犯的吸食歷程、家庭支持狀況等,篩選出可進入毒品法庭的人。進入毒品法庭的人,不需進入監所,若配合處遇計畫且狀況良好,完成方案後就可獲得免刑、減刑、緩刑或撤銷起訴等酬賞。而美國實證研究也發現,完成方案者、撤銷起訴者,毒品相關犯罪再犯率的確有降低趨勢,也減少進入監所的人數。

走得更超前的,則是歐洲的開放監獄。受刑人能外出工作,有限度的使用網路,避免與世界脫節,並在監所裡為回歸社會做準備。羅秉成坦言,參訪開放監獄時,也聽聞他們的再犯率高達5成上下,不比台灣低,但背後的價值在於把資源擺在「讓人回去(社會)」,「而相較歐洲,台灣的觀念還是停在把成本放在『把人監禁』上。」羅秉成說道。

「很多人沒有想過,這些受刑人總有一天要回到社會,你把一個人關很久,等於毀了他。」當人越難回歸社會,對社會的風險越大,李茂生厲聲質疑,一個社會有許多人睡公園,每天早晨都有人凍死路邊,「這樣的社會你說能安全嗎?」

修法只是第一步,可根深柢固的「排除」觀念仍有待時間轉變,「一間教室30個學生,有一個發展遲緩、一個過動,你說剩下28個學生的家長會怎麼做?」李茂生冷笑,「剩下28個學生的家長會要求把這2個學生放在特別坐。」當「排除」的形式無處不在,監所的本質短期內仍難以翻轉。