葉浩小檔案

- 出生:1973年

- 現職:政治大學政治系副教授

- 學歷:倫敦政經學院哲學碩士、政治學博士

- 經歷:中正大學政治系助理教授、陽明大學知行講座教授、美國哈佛大學訪問學者

台北市體感溫度飆破40度,採訪前最後一刻,葉浩一席英式西裝,壓線抵達家門。

「真不好意思,在幫博士生口試…」他彎身卸掉牛津鞋,瞬移至書桌,妻子顏詩麗說他整日未進食,塞來一根香蕉。葉浩馬尾攏在腦後,據說某些哲學系男生受他影響,如今也是這造型。顏詩麗吐槽:「那是因為他懶得剪髮,長到一定程度,就被我喀嚓掉。」

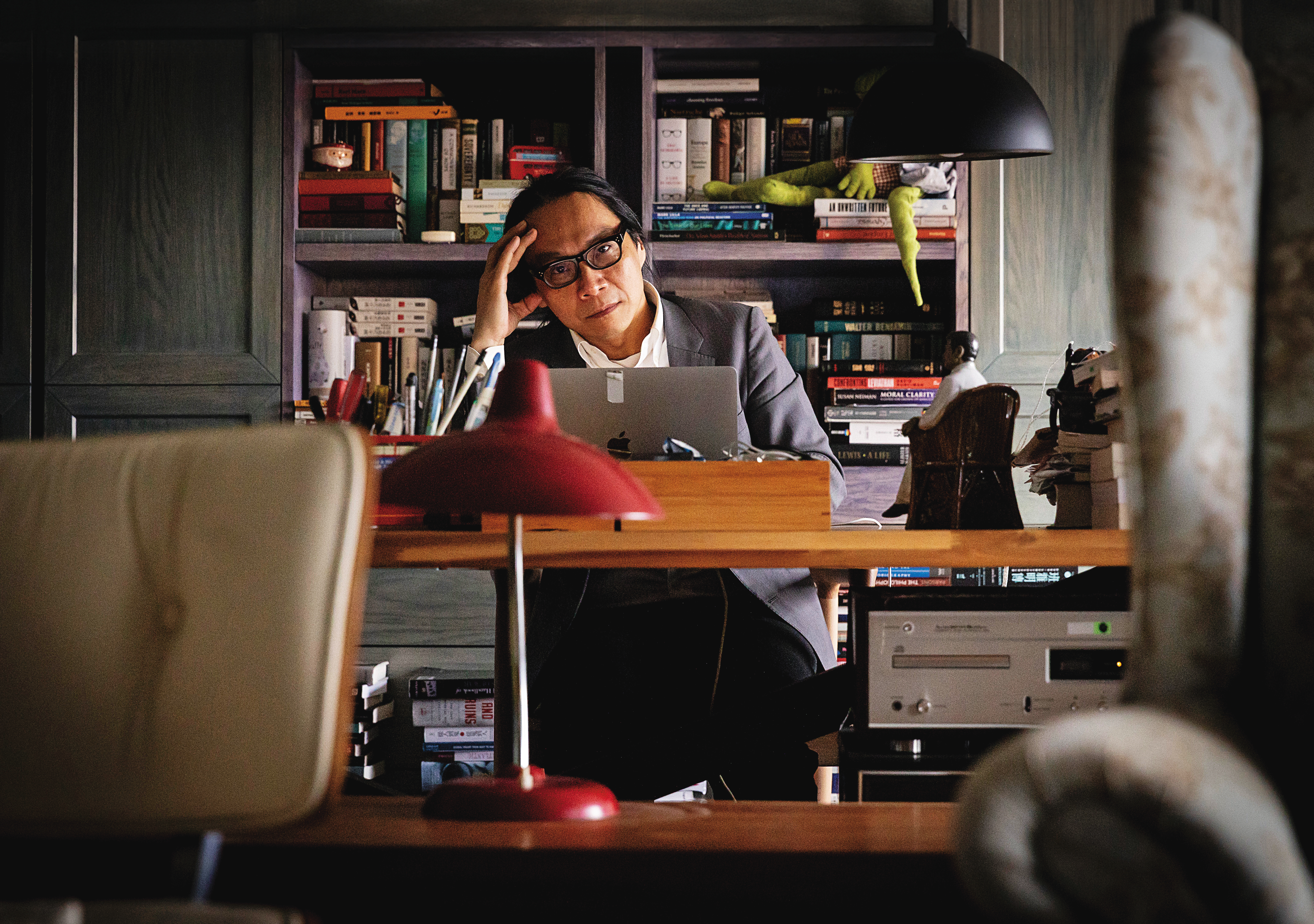

原生時區:基督教外省家庭

他寫作時像被炸過的書桌已收拾乾淨,桌上一尊陶瓷魯迅,絨毛玩偶坐進群書,一只鱷魚緊鄰三本《聖經》,矛盾元素在此完美混搭。顏詩麗爆料丈夫寫起書來通宵達旦,生活能力卻趨近零;有次她離家多日,只能先備一桌泡麵水果餅乾,搞得像中元普渡。葉浩沒敢反駁,撈筆電,吞香蕉,訪談正式開始。2小時過去了,他一口水都沒喝,我們仍停在訪綱上的第一題。

52歲的政大政治系副教授葉浩是倫敦政經學院(LSE)政治哲學博士,師承英國哲學家以撒.柏林(Isaiah Berlin)政治思想傳人約翰.葛雷(John Gray)。他呼應聯合國教科文組織主張「用哲學來支撐民主」;參與推動哲學星期五、台灣高中哲學教育推廣學會(Phedo),致力推廣哲學科普。只是哲學辯證與嘴砲往往就在一線間,他近日反省,某些年輕學子恐被聰明所誤,錯把哲學當腦筋急轉彎。

聰明能怎麼賣弄?他曾深諳此道。

9歲前,他是近乎完美的樣板學生,在校考第一名,在教會搶著上主日學,打破第一個小豬撲滿,是為買一面國旗;人生第一幅素描,畫的是國父孫文。「大人喊解救水深火熱大陸同胞,我會哭。覺得神州大陸的同胞好可憐…」

「小時候,我爸總是要我臨摹蔣公遺囑。他書架上充滿黨國刊物,永遠放著《中央日報》《青溪雜誌》(國防部後備指揮部出版品),還有一本《顯微鏡下的台「毒」》。」葉浩的父親是職業軍人,曾鎮守東沙群島6年;他有2個姊姊,排行家中么子,「我爸對我只有一個要求:當職業軍人。他不准我從事軍人以外的職業。」

啟蒙時區:哲學抗黨國教育

1982年寒假,9歲的葉浩讀了達爾文、牛頓傳記,讀英國啟蒙運動,立志要去歐洲念書。他來自教會家庭,《演化論》衝擊基督教史觀,他把知識拿來質疑教會與信仰,發現吵起架來挺方便,「達爾文給我一個武器去跟家人吵架。我拿《演化論》質問父母:弱者打不過強者,所以人們就幻想出一個偉大的神,好像神會站在人們身後,替我們收拾掉打不過的人。」

聰明是種得天獨厚又成本低廉的相罵本。「11歲,我第一次接觸尼采,發現用這個吵架更方便。」小學生葉浩常鑽進舊書攤、夜市賣色情刊物的店面,取得各種當時被視為禁書的文學作品。他讀完魯迅,告訴父母,整套基督教倫理,其實建立在阿Q精神之上。

他兒時嘗試討好父親,夾菜給父親卻被推開;也曾被轟一巴掌,僅因吃飯「沒有以軍人方式拿碗」;也曾被吊在梁上,打到暈過去。

資優兒童對家庭與學校教育水土不服,他逐漸放任乖學生人設崩塌。被學校派去參加數學競賽,老師讓他做題,他卻問:「數字是人類想像?或者發明?」「如果我們活在另外一個世界,有另一種數學運算的可能性嗎?」

國中地理課,葉浩被指定課前幫老師畫板書。一日,他畫好大幅中國地圖「秋海棠」。「我問老師:東北九省已經改成東北三省,為什麼我們還要背東北九省?老師,你在教地理?還是歷史?為什麼省分、鐵路都變了,聯考還要考?然後,被罵到臭頭。」

許多老師對他祭出體罰,甚至命同學當眾剪掉他頭髮,作為警告手段。國中導師把葉浩母親叫到學校罵,當眾羞辱。他則持續個人微小的抗爭,「我成績還是很好,但故意不寫作業。學校派我去比賽,我去了現場,但直接繳白卷。」

他逃家,發現半夜街上只有2種人:賣膏藥脫衣舞的人,以及「湊在一起聽神祕演講」的人。他偷聽見人們討論「海外黑名單」「二二八」。「我覺得,台灣好像有個很大的祕密。我回家不停問:『二二八是什麼?』我爸說:『不要亂講話!小心被抓去槍斃!』」

「我爸最喜歡講『你就跟別人一樣就好,不可以嗎?』我說:『不可以!』」我們向他確認,父親是你生命裡第一個要反抗的對象?「對,要反抗!他是我第一個要反抗的(人)!很小的時候,我就跟我爸說:『你不能反抗你的長官,所以就打我出氣!』」

抗爭時區:屠狗輩挺讀書人

說起生命裡的一地雞毛,他語氣悠悠,舉重若輕。他奶奶想救孫,求助教會系統的神;母親則瞞著篤信基督教的公婆,半夜拖兒子出門,各種求神問卜,要他喝符水,以求恢復「正常」。

「我爸來硬的,我就讓他打;我媽玩另一套,把自己關在廁所、不出來,這我無法招架…」用現在的話來說,是被情緒勒索?他大笑,「對!情勒!她哀怨人生不幸,上輩子造孽,啊,但基督徒(家庭)不能說『上輩子』,所以我媽花很多錢去拜陰廟,那些人說,這孩子一定是被女鬼纏身。」

葉浩有沒有被鬼纏身,沒人能證實;能確定的是,他人生幾樁鬼故事,皆帶有強烈威權遺緒。「國中老師說:『聯考就是戰場。到了考場,朋友全部變敵人。所以,你們現在不用交朋友。』我心想:見鬼了!我外面朋友都是真正的兄弟!」「這像不像新自由主義告訴我們:政治全是利益算計,只要大家一起賺錢發大財,把歷史往後拋,就沒事了?這種論調,一直令我反感。」

「我和兄弟們騎機車,穿喇叭褲,車上喇叭播王傑、趙傳。現在想起來,我們其實是在抗議這個社會。」仗義都是屠狗輩,對葉浩這個讀書人來說,所謂「真正的兄弟」,是他曾加入高雄某堂口,整天廝混的幫派成員。將近1年,他每天在撞球檯下讀魯迅和胡適,讀完削竹子出門打架,「我跟兄弟聊哲學,他們都很認真聽。」對方能理解嗎?葉浩搖頭,「聽不懂。但他們會說:『你講的應該有道理。』」

1989年,中國爆發六四學運,葉浩就讀道明高中一年級,參與聲援抗議;隔年台灣爆發野百合學運,他繼續到處遊蕩聽演講,摩托車上播的都是〈歷史的傷口〉〈沒有煙抽的日子〉。

低潮時區:寫好遺書放胸口

「我不再去學校了,也決定不接受高中教育。」蹺課蹺家多時的葉浩退學,媽媽偷幫他報補習班、繳了錢,要他重考。他選了文藻外語學院,最大誘因是「免修三民主義」—「選文藻,可以避開所有高中正式課程。我可以專心讀外語。」

「這傢伙不跟人打招呼、好像跟大家格格不入,但他早慧,很早就顯現出來。」葉浩同窗、藝評暨獨立策展人張禮豪回憶,2人同樣主修法文,卻都不去上課,「我們蹺課打撞球,一邊考彼此法文,背了很多法文。」

「文藻當時是貴族學校,我們都是窮人家小孩。葉浩把所有打工的錢都拿去買書。」張禮豪回憶,葉浩特別關注存在主義,「他想念哲學,但他爸不覺得這是有用的東西,所以有些爭執。」

讀了外語,葉浩更嚮往前往歐洲。錢是最大問題,家境不允許,內外衝突不斷,17歲最後1週,他選擇輕生。他語氣依然舉重若輕,「我有寫遺書,放這兒。」他指指胸口,「我在醫院躺36小時,醒來發現遺書不見了。」

英國時區:學識激盪得摯友

1/3世紀過去,葉家從此沒人再提這件事。他爺爺拿出家中地契交予葉浩父親,同意政府徵收,賣掉棺材本換得的新台幣火速兌成英鎊,1992年,19歲的葉浩被送到倫敦,從高中課程開始銜接起。自由學風之下,學霸始得正常發揮,愛丁堡大學哲學系畢業,申請上英國倫敦政經學院哲學碩士,再攻讀政治學博士。他高中6年讀不完,卻只花3年半就拿到博士學位。

同門不乏怪物級天才,哈佛大學政治哲學教授邁可.桑德爾(Michael Sandel)、牛津人類未來研究所創始主任尼克.博斯特羅姆(Nick Bostrom)都是他學長。早在2005年,博斯特羅姆就領導數學家、哲學家與科學家研究AI哲學,智能風險相關理論還曾引起馬斯克(Elon Musk)與霍金(Stephen Hawkings)辯論。

葉浩收獲了滿滿的學問與友情。幼時他受大中國史觀影響,恨極日本,但在愛丁堡大學第一個好友,就是東京女孩真樹子(Makiko)。升大二暑假,葉浩留在英國打工,真樹子去印度玩,愛上嬉皮男孩,欲結婚,嬉皮不肯。暑假結束,真樹子找葉浩討論愛情、哲學、價值觀差異,葉浩第一次有了「時差」概念——「我告訴她,法家思維習慣是10年,儒家是百年,道家則是千年。時間長度框架不同,妳認同哪一個?如果從千年來看,我們很多制度,包含婚姻,都微不足道。」2人討論「時差」概念,頗有火花。

3日後,他收到真樹子死訊。「她父母都是日本名人。家屬說法是心臟病發,但同學們都覺得她是自殺…」葉浩去幫忙收遺物,忍不住想:「如果當時多跟她說一些什麼,她會不會活下來?」

活在英國時區的葉浩很快樂,他的好友包括流亡的中國民運人士,也有背景又紅又專、卻想逃出中國的紅二代。督促他寫完博士論文的摯友,是如今遭港府限制出境的香港大律師劉偉聰。一名中國朋友曾哭著對他說:「如果當年我爺爺上了去台灣的那艘船,我受的教育,就完全不一樣了。」

有那麼幾年,葉浩不怎麼在意台灣的祕密了。「我一直待在英國,就連伍佰、阿妹紅起來的時候,都沒經歷…2000年,一群教會朋友約好看台灣選舉,結果當天就分裂。」陳水扁當選,眾人吵翻,有人不認開票結果,葉浩喊停:「等一下!我們之中,沒半個人回去投票,好嗎?」

「原本我就打算,我就是…當一個英國人就好了。」在英國讀哲學出路很廣,除了研究、教學,企業也愛用哲學系畢業生。他閒暇時在教會義務幫忙,最大宗服務對象,竟是中國偷渡客。

2000年初,英國執法單位在一輛卡車發現58中國偷渡客屍體,全車僅2人生還。彼時大批中國偷渡客湧入英國,黑工、非法性工作者潛伏各處,政府量能不足,教會系統介入。葉浩通曉中英文,負責接待偷渡客,這些人與他分享如何九死一生、遠渡重洋,「男人們都帶著妻兒照片,一直要拿給我看;女人一懷孕就會來教會,我負責帶她們去自首、領救濟金。」

歸鄉時區:面對傷痛除心魔

2006年,葉浩的老師推薦他去牛津大學當研究員,他想這樣正好,去牛津,再讀一個神學博士。彼時他已改宗英國國教聖公會,打算留在英國,未來擔任牧師。他去見倫敦聖公會負責人事的會吏(執事),對方問:「你心中有沒有仇恨?或者,有沒有過不去的檻?」

「有。」葉浩答。「想到台灣,我會痛。我是逃出來的。」

葉浩告訴會吏:「我逃離台灣的父母、教育體制、教會系統,才來到英國。想到小時候在台灣的事,我還是很恐懼。」會吏建議:「你要不要先回台灣,處理和解的問題?」

「成為牧師之前,我的功課是學習和台灣、我父親和解。我是這樣回來台灣的。」我們向他確認,為何內心就不能有仇恨?「因為牧師要趕鬼呀。」他解釋:「心中如果有恨,可能會成為一種破口,你就容易被攻擊,也可能利用職位,做出不適當的事。」他又補充:「所謂的鬼,指的是所有心理跨不過去的東西。」

他決定離開英國、推辭上海的工作邀約,設定目標:先做台灣轉型正義研究,再研究東亞轉型正義。2006年,他回到台灣,第一份工作是在中正大學任教。

「第一天報到,我沒人脈、搞不清楚情況,系上老師就要我選派系。」原本要開的課,忽然就開不成了;系上要他改教「財務與行政」,他沒學過、不敢開;系上又要他教「中華民國憲法」,他說在台灣高中沒念完,無法勝任。最後選項是「中美關係」,他想起在倫敦曾旁聽整學期中美關係的課,答允了。隔天他向系主任確認,「中美關係」指的應是中國大陸與美國關係?系主任駁斥:「是台灣!『中美』是指台灣和美國!」

老父時區:寡言不談軍中事

最後,他被派去教「中華民國憲法」「中國政治思想史」。洋博士沒學過中國政治思想,只好拾起聰明老本,熬夜啃書,隔日吐出前晚所讀。他又發現,就連學術界,西歐與東亞也存在「時差」;英國學界鼓勵學者先寫書,再升教授;台灣「玩法」則不同,重視論文發表速度與數量,「耶魯大學出版社曾經同意出版我的博士論文,結果一堆老師叫我不要寫書,說這在台灣不算分、無助升等。」

舊恨與新仇,不知何者更難解。他亦嘗試與父親對話,不太成功,倒也還沒完全失敗,「太難啦!跟自己和解都不容易了,我做得沒有很成功…但也因為如此,知道這件事情更難做。」

中年哲學家尋求和解,在與家庭、國家的新仇舊恨之間擺盪至今。「時差」貫穿葉浩哲學研究,用他新書《政治時差.時差政治》的概念來說,他父親過的是國民政府時間;他人生第一個時區則是基督教外省家庭「死後要進入天堂和大中國5千年」時區;解嚴後台灣引入西方民主,愈來愈多人過著西方民主時區;一群倡導統促、言必稱共產黨好棒棒的台灣人,則仍活在威權時區。但他又幽默解釋,台灣人活在「貪生怕死又很乖」威權遺緒時區裡,這並不全是壞事——例如大疫之年,台灣人不似歐美人士動輒抗議,勤戴口罩,某種程度,救了人們的命。

他逐漸發現寡言父親從不想回顧的過去:少時被迫簽署志願役,任職海軍陸戰隊東沙守備區,退伍時卻沒拿到足夠軍餉。時隔多年,他希望替父親拿回應有薪餉,找立委協助、調閱國防部檔案,軍方竟回覆:「當初是你爸自己不領的。」

「怎麼可能?我一直問我爸發生什麼事?他不講。我問10句,他最多答一個『嗯』,就走掉了。」葉浩補充:「那年代,國軍要擴充戰力,台灣有一群人哭著簽下志願役。這些人被虐待到…斯德哥爾摩症一般認同黨國,覺得只要聽國民黨,就沒事了。」

和解時區:轉型正義進行式

轉型正義在台灣是未竟之業,在葉家亦然。他父親高齡78歲,父子每年見1至2次。「其實,我爸也許一直很害怕。他對黨國系統的恐懼,轉化為對待家人的暴力。」葉浩說:「我很多朋友來自中國,跟我分享成長歷程。我漸漸可以理解:為什麼他們這麼忠黨愛國?我還是可以同情我爸。」

4年前,他收到一份和解的邀請——彼時48歲的葉浩在民視主持哲學節目,「我國中老師在電視上看到我,輾轉找到我。然後我去同學會,當面跟老師說,我是怎麼走過來的、她當年是怎麼對待我的。老師解釋,當時壓力很大,她第一次當導師、第一次帶升學班…她跟我道歉。」

「我說:老師,我原諒妳。在那個體制中,我們兩邊都受苦了。」這算是一次成功的校園轉型正義嗎?葉浩點點頭,「這是我人生經驗中,比較成功的一次和解。」那麼,你原諒父親了嗎?

「我同情我父親。」葉浩沉吟良久,沒有正面回答,「我爸現在還是不跟我說話,但只要同袍來,他就突然會說話了。我曾經很生氣地說:『人家來找你,就是跟你要錢的,不是嗎?』然後我爸就說:『你不懂啦!』」他往椅上一癱,「對…我可能真的不懂…」

書生並非百無一用,行至中年,他逐漸趕跑心裡的鬼。他多次替漢娜.鄂蘭相關著作寫序、導讀,在新書中引述鄂蘭:「原諒是一種涉及人與人之間基本關係的概念。其兼具偉大膽識和獨特自豪之處,不在於它指向了一種把災難性罪惡和錯誤翻轉為一種展現寬大為懷並促成團結的可能性。原諒嘗試做的是那看似不可能的事情:去解除已經造成的後果,並在那似乎不再有可能開創新局之處,成功打造一個新的開始。」

看似不可能的事情,最近發生了。寡言的父親開始發來長輩圖;而截稿前,他父親竟在臉書上看見兒子出書了,透過通訊軟體,發來一句:「恭喜。」

等等,你爸有在用臉書?「我不知道耶,但最近我爸好像都會潛水來偷看我臉書…」此刻我們終於知道,不同時差之間,可能存在魑魅魍魎,也可能出現時空旅人。

★《鏡週刊》關心您,若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾,請立刻撥打110報案,再尋求113專線,求助專業社工人員/再給自己一次機會:

- 自殺諮詢專線:1925(24小時)

- 生命線:1995

- 張老師專線:1980