全家從宜蘭搬到三重,開自助餐店還債。起初生意不好,吳介民與弟弟還得至兒童膠鞋工廠做工,那時他16歲。不時有債主上門,威脅父親生命,吳介民想賺錢,他腦筋比父親靈活,發現對面有家魷魚羹店生意甚好,一碗15元,「我就去騎樓也擺一攤,但沒有羹,只有麵、湯、蔬菜,一碗5元,鎖定附近小學生,果然生意很好。所以我曾開玩笑說我是全台灣第一個賣兒童餐的人。」

三重是什麼模樣?吳介民隨口說來都比電影《艋舺》還生猛:「有一次我晚上去同學家玩,後來媽媽叫我直接在同學家過夜,因為我們店外面有流氓在互砍。」又有一次,父親與朋友一起擺攤、聊天,忽然幾個小流氓衝來,見到父親的朋友就砍。父親的朋友逃到樓上,父親逃得慢,吳介民在樓上往下看,「流氓拿武士刀射向我爸,沒射到。我爸那天差點死掉。這就是我們真實生存的世界。」

後來自助餐店生意漸好,他白天買菜煮飯,晚上讀補校。大學聯考前,他向父親請4個月的假,報名補習班苦讀,最後竟考上台大政治系。

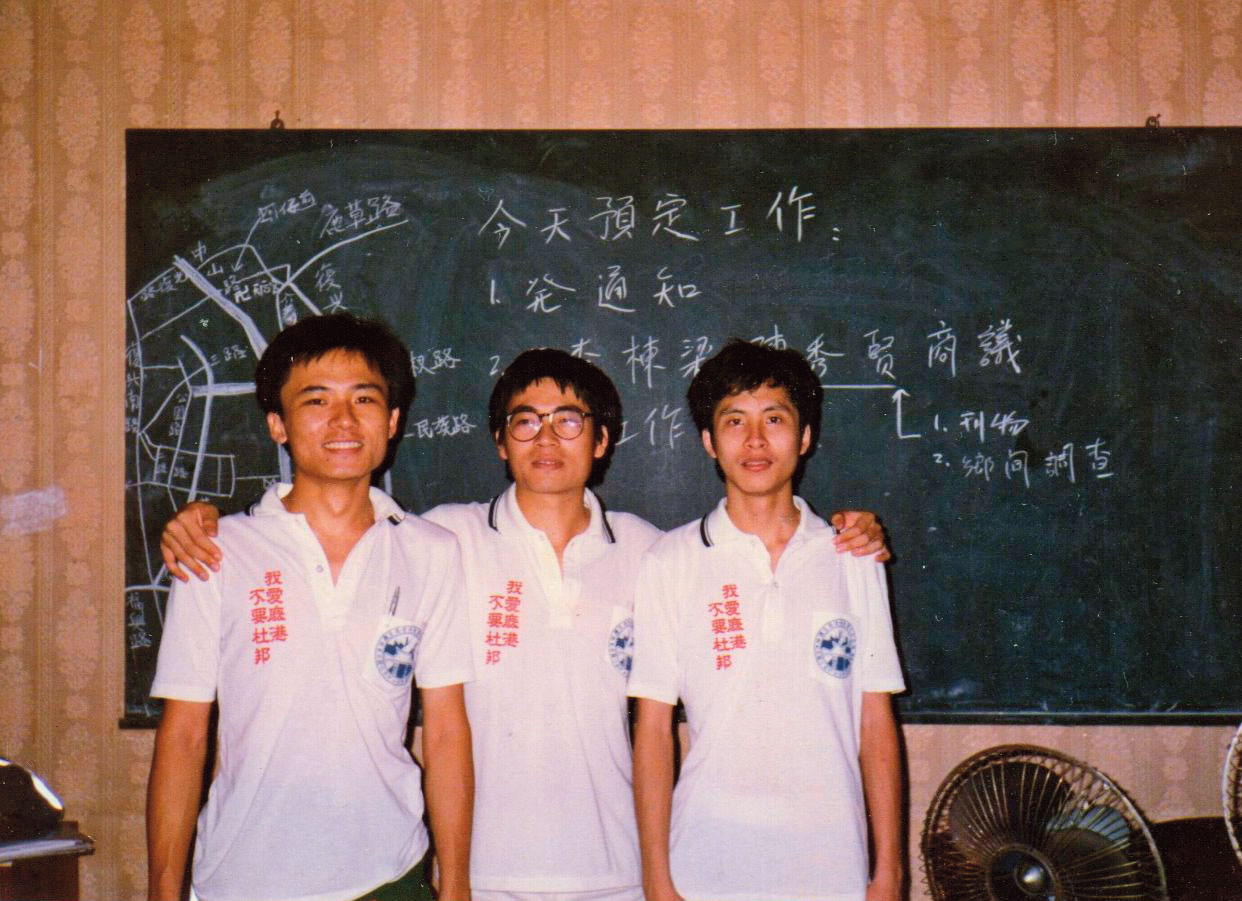

家裡仍負債,他大一讀完便休學一年,幫家裡包水餃、賣水餃,大二讀完再休學一次幫忙家計,至此全家終於還清負債,花了11年。他斷斷續續完成學業,依然順利考上政治學研究所。那是台灣正逢巨變的80年代,他也參與學運、社運,包括著名的野百合學運。學運後,他申請到美國哥倫比亞大學博士班的全額獎學金,再無經濟顧慮。

底層生活經驗 同理心做田野

真實的底層生活經驗,對他影響甚大。例如,當我們問他在中國做田野調查時,是否反倒傾向同情中國的民工?他先是說,確實非常同情,但隨即補充,其實不喜歡「同情」2字,「我比較常說『同理心』,感同身受他的工作環境跟心情,一個研究者如果沒有同理心,你的東西會很浮、很虛。」

對他來說,同情太廉價,「更重要是去了解他們身歷其境的結構因素、人際關係、政策、國家的角色、勞資關係…一層一層去釐清他們的處境,理解他們需要什麼,然後好好的如實呈現,就是為他們講話了。」

例如他發覺,中國特有的戶籍制度,讓這些遠從各省來到珠三角的民工,擁有的社福保障遠遠不及當地居民,連生病都看不起醫生。外來民工並非少數,以沿海城市來說,常占當地人口3至5成甚至更高。政府收割了民工貢獻的經濟成果,卻不肯給民工合理的社會保障。他最後提出「公民身分差序」的論點:城市裡隱形的最高階級是特權幹部,中階是當地居民,最低階是外來民工。以此解釋民工卑微又血汗的處境。

他也看到那些民工由於工資極低、福利又差,才不得不超時工作掙錢,卻被宣傳成「工人愛加班」。