記得金馬獎的「最佳音效」,是我擔任評審時最困惑的一部分,覺得音效的好壞彷彿是最難以理解的。或許我們對於「聲音」的出現實在太習以為常,反而太少去深入反思。然而「重現」聲音,或者創作聲音,卻是個極其複雜又迷人的過程。

每每看到電影拍攝的工作照,總會在畫面的一隅,看到一雙有力的手臂,持著一個彷彿槓桿般毛茸茸的巨型麥克風進行收音,此紀錄片的主人翁就是這些聲音藝術家。這部片先把電影聲音的歷史好好地回顧了一番,從電影的誕生,是無聲的默片,然後大家覺得耳朵沒東西聽不滿足,開始有現場音樂演奏;接著有聲片出現了,電影觀眾看到螢幕上的演員竟然會同步說話,驚訝地樂不可支;然後到了70年代左右,出現了一群怪想法很多的年輕導演,他們對於聲音的思考,改寫了整個電影史。

這部紀錄片的迷人處,就在於這些人身上熱情澎拜的情懷。在其他藝術家紀錄片或許也出現過類似的東西,但是這部片的主題是電影,裡面所談到,大都是像《星際大戰》那樣我們很熟悉的電影。這部紀錄片讓我們一路回顧自己看電影的記憶,一面破解那些聲音的奧祕。

誠如本片的副標題「好萊塢之聲」,本片聚焦在好萊塢電影的聲音創作,這是個從無到有的創作過程,例如最早期《金剛》的吼叫聲,用動物園聲音來土法煉鋼;70年代的喬治魯卡斯、史匹柏、柯波拉等人,或許是真正思考聲音的第一個世代。片中篇幅甚多的幾位音效師:華特摩許(Walter Murch)、班伯特(Ben Burtt)、蓋瑞萊斯東(Gary Rydstrom),名字好像有點陌生,但是他們為《星際大戰》《法櫃奇兵》《ET》《教父》《現代啟示錄》《搶救萊恩大兵》等片設計的音效,幾乎變成了人類文化重要的一部分。片中也回顧了他們的成長,他們執迷於聲音、愛玩錄音機的童年,讓我們看到一個偉大的世代是怎麼被養成的。

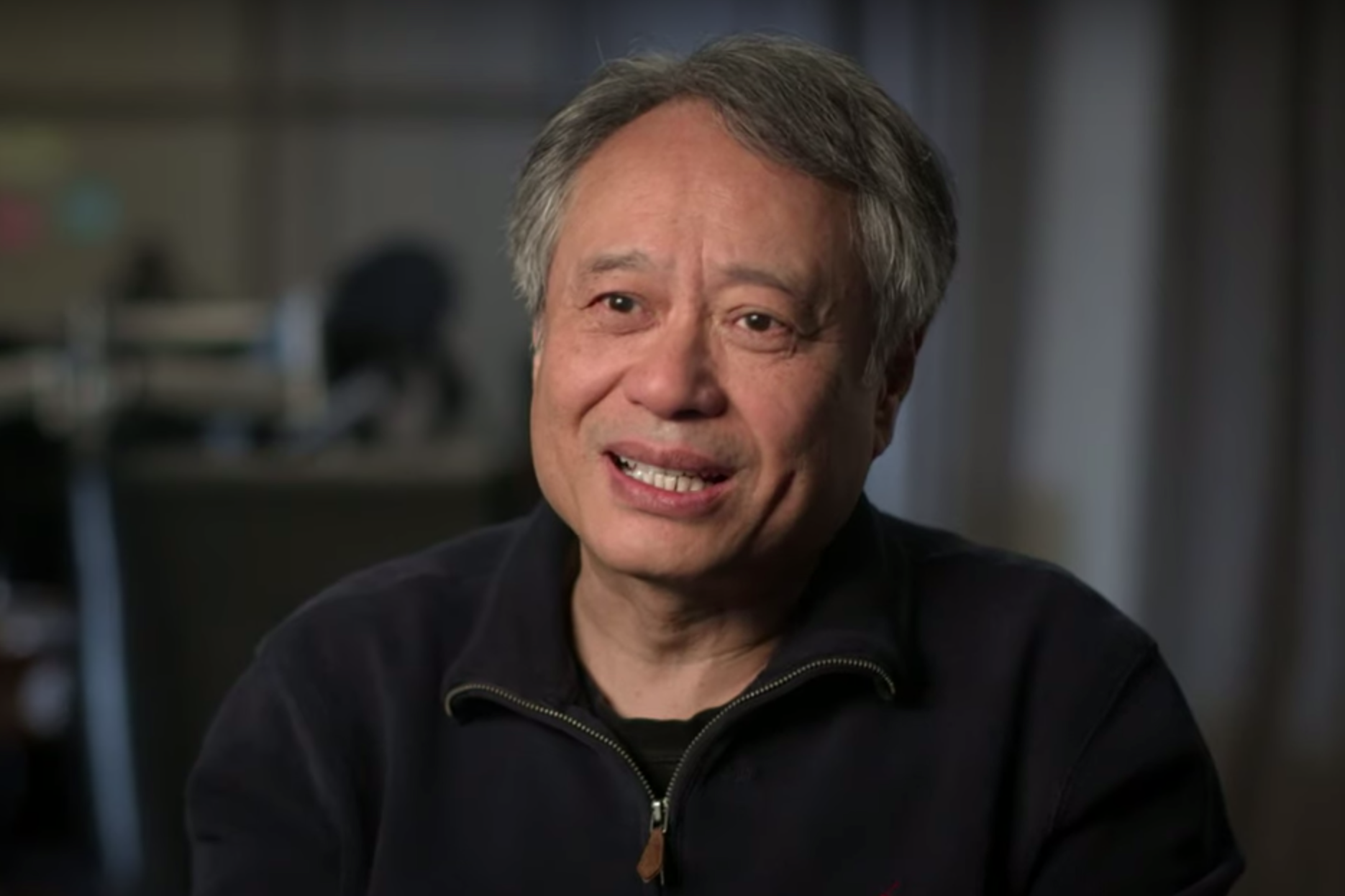

本片最奇特的驚喜,就是知道了一些看起來不大讓人特別注意的聲音,竟然也是經過精心設計。例如李安導演就在片中現身說法,說明當年他在《斷背山》中如何運用風聲來控制觀眾對於角色性格、命運的解讀。而曾經進入史上最爛片榜的《星夢淚痕》,竟因芭芭拉史翠珊的擇善固執而成為立體聲的先驅。還有勞勃阿特曼的鄉村音樂電影《納許維爾》一場下飛機的場面,音軌中混和了吵雜的環境聲、人聲交通工具聲等等,乍聽之下就是隨機平凡的人生,原來是經過精密計算,層次分明交疊出來的音效。最不可思議的是庫柏力克《萬夫莫敵》中的一個大場面,原本聲音部分整個拍壞,音效設計師卻利用一個絕妙的「擬音」(使用各種工具,替電影畫面配上栩栩如生的聲音)化腐朽為神奇,營造出千軍萬馬移動時的壯觀聲音。

這些描述,真讓人大開「耳」界。雖然本片著重在好萊塢,也涵蓋了一些比較另類的聲音創作,例如大衛林區與艾倫斯普林的合作,用千奇百怪的技法,弄出詭譎、不是很悅耳、彷彿置身在夢中的聲音。他們的創作並不好萊塢,卻有著非常原創的突破性。

於是,音效、對白、音樂、擬音等等音軌,全部送進混音設備,然後出來了我們在戲院聽到的聲音。今天電影在音效方面的成就,結合了藝術、想像力、感性、俏皮的天性、精雕細琢的工藝,以及我們所有人對聲音的完美要求。電影就跟(絕大部分)真實的人生一樣,永遠都不可能沈默無聲,一定要有聽到東西才行,而電影聲音的創作,跟寫作一樣,都是在完成一份作品。

對於電影迷們,《電影音效傳奇:好萊塢之聲》好看到不行,你幾乎可以在這部片中,找尋到你最初喜愛看電影的源頭初衷。而且,你一定得進戲院看,讓戲院內專業音箱傳出的聲波,直竄進入你豎起的耳朵,讓你的耳膜好好享受一下,這般經驗,金聖嘆也會大喊「不亦樂乎」!