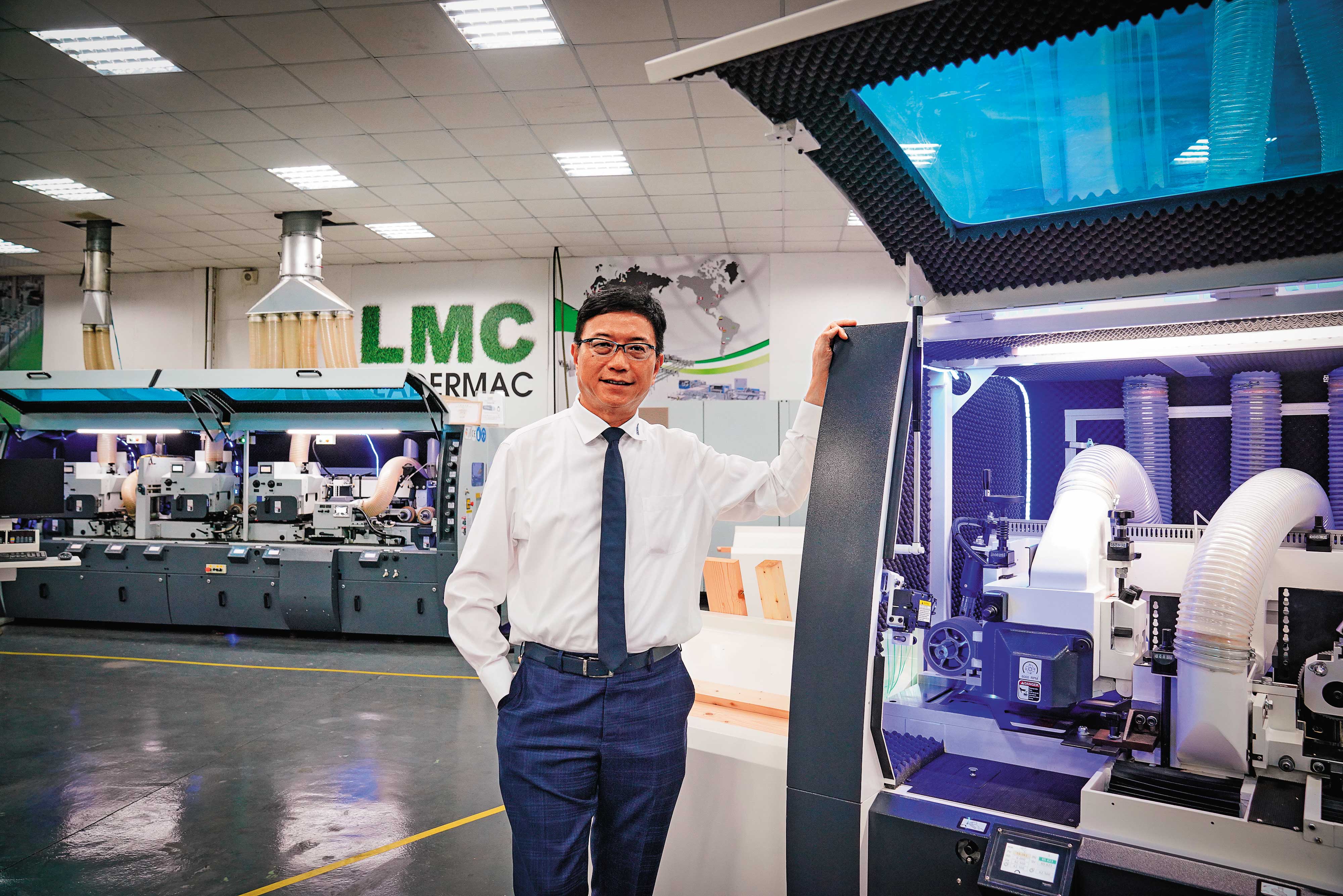

勝源機械總經理 張聰捷

- 出生:1968年(56歲)

- 家庭:已婚,育有2女

- 學歷:加拿大聖力嘉學院企管系、勤益科大資訊管理碩士

- 經歷:勝源機械業務經理

- 休閒:騎單車

- 座右銘:人生唯一的不變就是改變,追求卓越

- 經營心法:建立客戶滿意、員工幸福、公司獲利的正循環

甫從歐洲返台,張聰捷這日進辦公室不到一小時,就有數名外國客戶前來拜訪。他站起身迎接,180公分的高壯體型頗為顯眼。國台語混用交代員工準備飲料與資料,之後快速切換流利英語,與客戶熱烈討論交機事宜和後續新訂單,接著還要帶他們到其他客戶廠裡,看機台實際運作情況。一年僅有不到1/2時間在台灣,張聰捷回台時行程總是滿檔。31年前,他以木工機械產業少見的留學生身分進入自家工廠,從小業務做起,征戰東南亞、歐洲、美洲,讓勝源機械至今以自有品牌「LEADERMAC」出口至62個國家。

木材加工 一機多功能

「我們的機器有賣給像IKEA的上游業者,連鎖咖啡店、美國政府單位、百貨公司,他們那種復古、有手刮、粗糙感的建材、地板,都是用我們的機器做的。」勝源機械創立於1972年,生產四面鉋木機、多片鋸木機、磨刀機、手刮地板機等,也提供客戶整廠、整線的設備規劃服務,其中四面鉋木機市占率為全球第二,在美國超過四成。

四面鉋主要用於加工木質板材,對木材上下及側面進行鉋光處理。勝源強項為客製化,除了入門款,還有3D紋路雕刻機型,可一機多工處理表面,切削出帶有造型、花紋的產品,成為家具的零組件或藝術飾品;更高階的智能機具遠端控制系統、蒐集數據、預知維修等功能。去年獲得台灣木工機械設計優良產品競賽優良設計獎的新機,就能自動偵測、計算要鉋掉多少,不需要調校寬度、厚度,可省十倍以上時間。

父親創業 東進拓藍海

勝源的實力,讓實木加工機龍頭德國威力集團(WEINIG)也有所畏懼。2019年中美貿易戰開打,威力自中國出口的產品將被課徵25%關稅,憂心失去競爭力,向美國政府遞交求情減稅文件,表示如此將造成一家台灣公司獨大,就是指去年營收約十億元的勝源。

現址位於台中大肚的勝源機械,創辦人為張聰捷的父親張必愉,他創業那年,張聰捷4歲。

張必愉出生於1935年,是家中第九個孩子,少時家中種田也從商,環境頗為優渥,但隨著時代變遷,漸漸沒落。三十多歲時,他在豐原的木工機械廠當「高齡」學徒,不時被誤認為老師傅,雖然有些尷尬,但家裡五個孩子嗷嗷待哺,只能咬牙繼續,待滿3年4個月才出師自己當頭家。

「草創時期父親很辛苦,什麼小型的木工機械都做。西部已經是紅海市場,他說:『這溪無魚別溪釣。』開著一輛小貨車就跑到宜蘭羅東,日治時代那邊有林場啊!」很多個寒暑假,張聰捷都陪著父親一起過九拐十八彎,去談生意或收尾款、零件錢,「有時候去公司收,老闆不在,就要改天再來。收不到錢的還要到他住所那邊等。」

赴加深造 逆境不服輸

不同於哥哥與二個姊姊早早就入廠幫忙,年紀最小的張聰捷更多時候待在運動場。國小畢業就有165公分,父親愛看日本職棒,冀望他成為球員,沒料到13歲時,他意外摔傷腦部,影響右半身行動,運動員夢碎。「國一休學半年,一直復健,當中我開始感到自卑,為什麼我會這樣子?把所有的獎盃都丟掉,我媽還一個一個撿回來。」

現在已能雲淡風輕地回憶,稍加注意才會發現他的右手相對瘦弱,當年回學校念書,張聰捷坦言很難面對同學們好奇的眼光,「以前是風雲人物,大家都知道你是那個短跑很強的沖天炮,變這樣子,意志很消沉。」父親曾問他要不要轉學,卻遭好強的張聰捷拒絕,「沒有誰帶著我走出來。自己一直想,運動不行的話,就好好念書。」大學選擇出國,不想麻煩他人,放棄有親友落地生根的美國,張聰捷一人飛到加拿大。

沒親沒戚的留學生,偶爾還遇上被欺負的情節,張聰捷坦承很辛苦,回家都會掉淚,卻沒想過落跑回台灣,「我小時候跑步、打球都拿冠軍,運動員心智都很強悍、不服輸,就覺得要變更強。」完成學業,原想就此留在他鄉,未料父親已「挖好坑」等著他跳。

「我出國那一年家裡生意慢慢有起來,除了內銷,也到東南亞、中國。1992年我畢業,美國有亞特蘭大展,父親拜託一家廠商share攤位,叫我去顧。」或許從勸說張聰捷出國開始,張必愉就已開始下這盤大棋,「父親告訴我,以後外國市場就要靠我來打了。」問他怎麼會答應?張聰捷幽默說道:「水龍頭關起來,不寄給你錢的時候就會點頭了。」

優化產線 搶國際訂單

那年張聰捷成為勝源第十七號員工。他一進公司就接手印尼與馬來西亞市場,「本來是父親經營,他轉移給我,希望我第一步先站穩。」不若兄姊從廠務開始,念企管的他負責業務與採購,做出SWOT分析,運用所學,3年內調整品質、價位、規格,也進化報帳系統、調整製作流程。「原本生產線靠老師傅經驗,一人發號施令,整天耳提面命,我就是規劃出流程照著跑。」不懂的機械相關問題就開口問,到產線跟員工聊,師傅們都是看著他長大的,溝通無礙。

後來張聰捷接連拿下日本、韓國訂單。「日本人愛用自己的東西,就『以夷制夷』,用日本的馬達、零件,連外觀顏色都做他們喜歡的蘋果綠。我爸嫌貴,我拜託他先試一次。」當時台灣人力成本相對低,價格具優勢,首次參展就獲得代理商青睞。累積一場又一場的實績,給了他勇氣挑戰歐美市場,「就好像打棒球一定要到大聯盟,歐洲畢竟是機械業的最高殿堂!」

勝源機械大事記

- 1972年 張必愉創立勝源

- 1979年 研發生產四面鉋木機

- 1994年 自有品牌LEADERMAC開始銷往全球

- 2015年 創新研發智慧機械

- 2018年 導入豐田式生產

- 2023年 推出最新智能四面鉋木機,年營收10億元

進軍歐美 客製化代工

1996年,張聰捷開始布局歐美,父親與兄姊都不贊成。「那時候都是for Asia亞洲市場,父親覺得不需要出去。」但是競爭激烈,父親那句「這溪無魚別溪釣」,他始終記在心裡。「我跟爸爸說,打價格戰,不如到有機會賺錢的地方。」

這一步張聰捷並不躁進,先是申請ISO與CE(歐洲合格認證),再找到代理商,取得入場資格。對內也增加研發成本、擴編人才,從單機製造拓展到客製化與整廠、整線規劃,「走量產的話,中國那時開始在模仿,他們競爭力強,所以我覺得應該要了解客人的需求,走客製化。」

他採取「鄉村包圍城鎮」戰術,挑次級市場,自己開車拜訪、開發大廠沒經營的中小型客戶,「從邊陲地帶如芬蘭、瑞典、挪威等,再來東歐,然後白俄羅斯、烏克蘭、俄羅斯,慢慢逼到中間,市場就打開,花十年最後進到德國。他們太難搞,為了讓他們接受,全用德製零件,以代工為主。」他在北美也是四處跑透透,先拿下加拿大,後攻美國。

張聰捷了解歐美大廠不願讓人知道產品由台灣業者代工的心態,承諾保密,因此獲得客戶信賴,搶下美國逾四成市占率。「歐洲會比較愛用歐洲產品,美國是一個多元文化融爐,他們很容易接受外來的東西。從低價位、中價位到高價位都願意買單,現在代工跟自有品牌占比一半一半。」

美國人習慣以木料為建材,每遇颶風橫掃就需修修補補。「美國人買機器就像買iPhone一樣,不一定是機器壞掉,是需要有新功能,效率比較快、操作方便的趕快引進,不然會輸給人家。那些退下來的二手機器中美洲會接收,所以一直會有市場。」

勝源客戶遍布全球,張聰捷四處飛,有展就參加,事前準備好所有資料,客戶提出需求,他現場估算、報價,「會場上要打鐵趁熱,直接拍板,像以前書信往來,業務問主管、等回報,鐵就冷了。」

他總是考慮周全,特助黃俊翔透露:「很多外國客戶會來,總經理讓我們下載可以聽各國廣播的APP,像接送土耳其、拉脫維亞的客人,我們就在車上播他們國家的電台。」張聰捷也聘請老師教廠內員工英語,基本要能與客戶打招呼、應對。

招攬人才 注年輕活水

他看趨勢快狠準,「11年前德國導入工業4.0,每個先進國家都面臨少子化、缺人工的問題,產線勢必要自動化。」張聰捷隔年就跟上腳步,開始找人才。

「機器的sensor(感應器)用外國的,但程式都是我們自己寫,採用德國系統,再去人力銀行找德系的程式工程師,也找人員授課,自己栽培。」張聰捷甚至還說,自己到勤益念碩士、彰師大攻博士也是為了招攬更多人,「公司需要年輕的力量進來帶動,現在裡面也請了十多位大學生。」勝源本身還設有「戰情室」,生產管理E化,每台機器的原料、製作流程、交期、客戶都整理得清楚透明,以便提升生產效率及精準度。

7年多前,他成為木工機械工業同業公會理事長,3個月後父親離世,想到父親,他眼眶微微泛紅,「至少他看到了。」張必愉不曾開口誇過兒子,但張聰捷曾聽父親跟朋友聊天,「他說:『我們Michael又要去哪裡、哪裡。』我父親是接受日式教育,都叫我中文名字,我聽到他說我英文名字就知道他是認可我了。」

從進公司開始,張聰捷幾乎24小時on call,做好準備隨時可以上場。「宿命啊!誰叫我受傷了。在運動場上不能夠發揮,我就在另一個領域發揮。」縱使沒在棒球場發光發熱,張聰捷已在木工機械領域奪下MVP。

後記 父子情深

張聰捷與父親張必愉感情深厚,辦公室裡有一幅以木片拼貼成的父親畫像,那是他花了近4,000美元,特別委託土耳其的創作者製作。

即使父親過世近8年,張聰捷仍都說自己是總經理,只有重要合約需蓋章時才會與董事長3字一同出現。他的辦公室門牌掛的也只是「管理室」,在張聰捷心中,勝源機械的董事長就是父親張必愉。