有一次,潘慶瑞帶著客戶在廠內視察,潘威志正好在產線上,「我爸走到機器前面問我未來想做什麼?當時還在念國小的我說以後想當衛生杯的老闆,這是從那時就種下的想法。」

削價陷苦戰 限塑再遇挫

飲料杯替公司賺進了大把鈔票,但早年潘慶瑞沒有申請專利的觀念,同業紛紛模仿。「那時候我爸爸的想法是,市場那麼大,沒關係,越多人做,代表這個市場越好。」

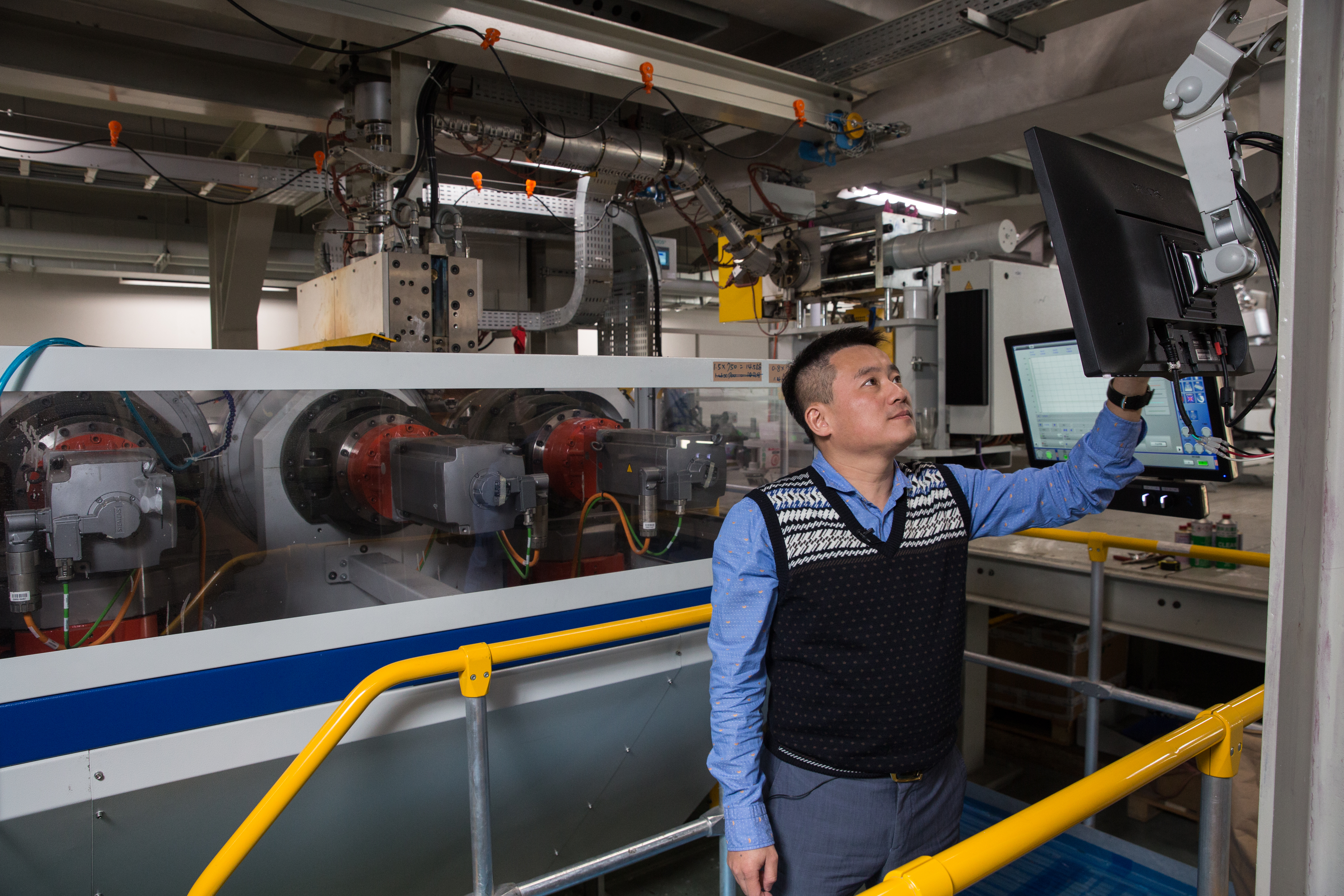

潘威志說,「塑膠製品製造的原理,是塑膠粒經高溫成型冷卻後產出,最後杯子再經過轉印印上圖樣。」由於進入門檻不高,在缺乏專利保護下,「很多同業開始模仿,(杯子)價格越來越低。」

瑞旗面臨削價苦戰,2002年底又碰上政府推行限塑政策,「限塑之前,我們這個行業是鼓勵類項目,投資都可以抵減。限塑後一夕翻盤,只要是塑膠容器都不能用,我們那時營業98%都是內銷,業績一下子掉了7成。」

潘家父子曾經和同業上街抗議,但環保政策沒有回頭的空間,銀行認為瑞旗沒前景,開始抽銀根,員工月薪要分2次給付,最慘時更放起無薪假。陳麗杏找上親友周轉,後來也賣房換現金,她回憶:「想到2百多個員工的家庭,再怎麼困難,我就覺得還是要撐過去,對員工負責。」

既然台灣限塑,潘威志想起美國同行曾使用PLA(聚乳酸)作為飲料杯的生產原料。PLA杯俗稱「玉米杯」,是一種用美國玉米或小麥等澱粉製成的生物可分解塑料,雖只能耐熱50度(PP杯可達百度),加上成型區間短,生產時不良率高達50%,但因無毒且可完全分解,他決定大膽一搏。