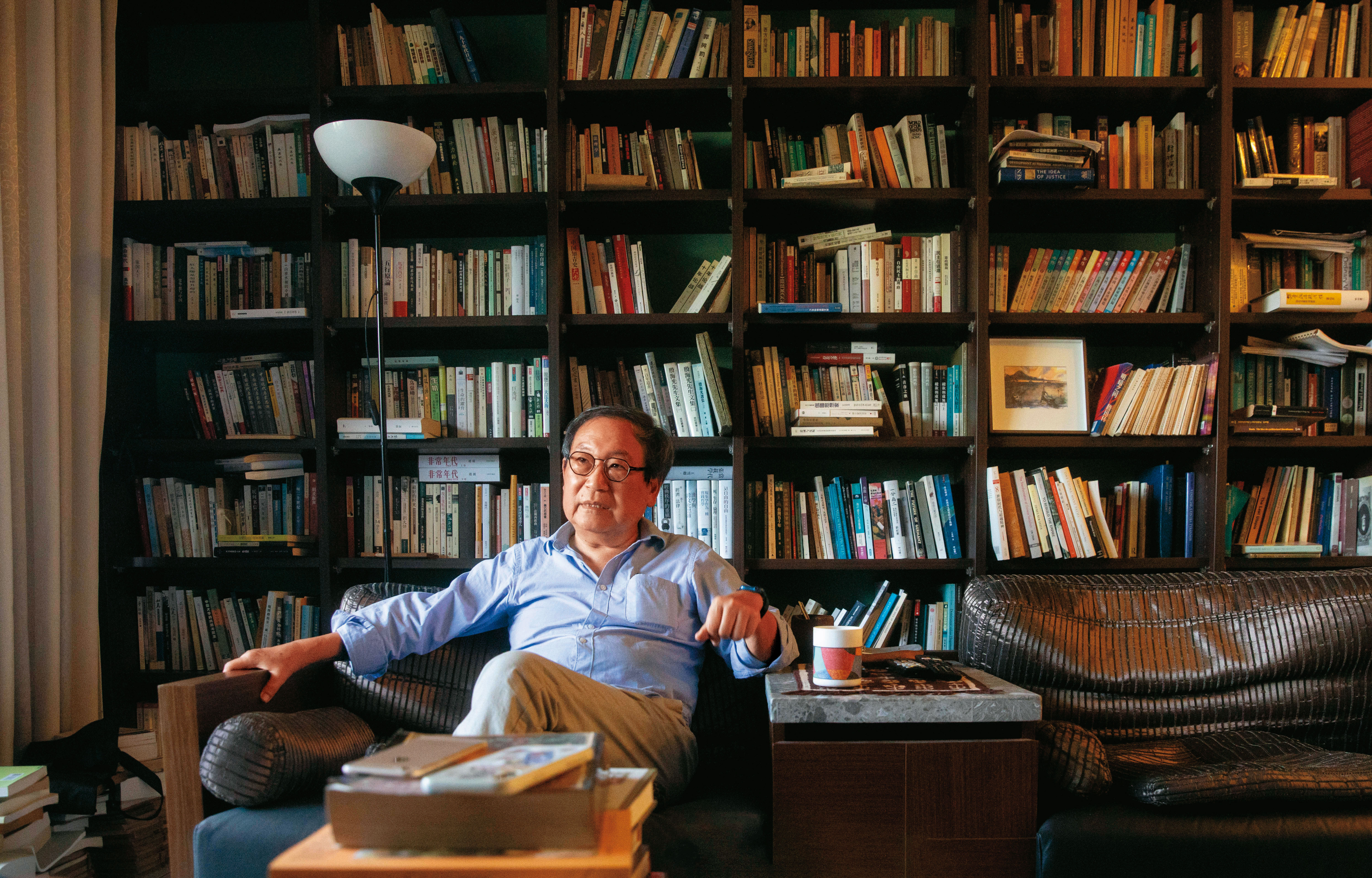

錢永祥受訪全程氣定神閒,背靠著椅背,說話同時煮一壺水,水滾了,不管講到哪裡,他緩緩起身去幫我們泡茶。我忽然感覺自己像50年前的警備總部,讓他待在屋子裡寫自白書—要他把人生經歷談一遍,包括怎麼從中國大陸來台,成長過程如何,建中而後台大,讀過哪些禁書?發過多少異論?一晃眼,74年過去了。

大江大海的孩子 漂泊無根

泡完茶,他坐回椅子,往後一躺,神情依然淡定,像個老教授在等學生發問。今年5月,他出版新書《人性之鏡:動物倫理的歷史與哲學》,從西方各哲學學派的演進,談人和動物的關係,知識含金量高,但像磚一樣硬,簡直是課本,得用力啃。書出版不久,他受龍應台邀請對談,講座開始前龍應台一再告誡:「你不要lecture(說教),千萬不要lecture!」我問他還記得嗎?不料他開始論述,從很難向人說明為何要關心動物起頭,「這涉及人跟動物的心理學…」話題逐漸延伸,從潛意識到人類中心主義;從漁獵時代到農業社會,「那個是一個轉捩點,在漁獵的社會裡面,人跟動物是平等的,你要去打獵,牠可以躲避你,也可以反過來傷害你…」

正以為他要兜回原點了,他開始引經據典,談人跟動物是可以互相變化的,談《白蛇傳》、基督教、希臘哲學,最後結束在「不只馴服動物,還要馴服植物,所以稻米呀、蔬菜呀,我(人類)要改良它,讓它適合我的需要。」

我已經忘了我剛才問的是什麼問題。

錢永祥就有這個能力,把故事講得像論文。那是個從大江大海開啟的故事,1949年生於中國蘭州,錢永祥出生數日就被帶離中國,來到台灣,漂泊感彷彿與生俱來。他還記得的最早畫面是,一家子隨部隊分發而流,去過屏東、到過台中,最後落腳彰化眷村,在一個班上只有3個外省人的小學念書,班上同學總用台語喊他「阿山豬」,他就回敬「番薯雞」。他說,曾交過一名本省籍好友,每天早上上學經過對方家,就在門口等,「那時候我沒有任何族群意識。但後來某天,他忽然叫我不要再去找他,對我吐口水,不准我再去。」幾十年後,他才意識到,可能是因為對方家長不喜歡他的外省身分。

書裡探得新世界 點燃熱血

初中時,父親過世,「我媽覺得住在彰化挺孤單,她一個寡婦帶著3個孩子…在彰化也找不到工作。」一家子搬上台北,他考進建國中學,學校臨近牯嶺街,舊書攤多,求知若渴的學生如魚得水,一頭栽進書裡,小時候讀《西遊記》和《三國演義》的孩子,開始接觸新思想,和老闆混熟了,甚至能獲得一些禁書,他就是在那時讀了魯迅,讀《自由中國》雜誌,讀王尚義的《從異鄉人到失落的一代》,「發現原來還有這樣一個世界,講存在主義,講卡繆,講沙特。」

新世界在眼前展開,一個我思故我在的世界,一個「東方在文化革命,西方在反越戰」的世界。世界經歷巨大的搖晃,1968年,錢永祥考上台大哲學系,還不知道自己也將迎來生命巨大的動盪。

故事說到這裡,像連續劇在最緊張的時候未完待續,他猶疑了。初次見面,他和研究動物倫理的學者黃宗潔對談,我帶著訪綱前去,他說他看過了,「但我不習慣談論自己的事,我再想想吧…」眼看就要拒絕,後來我們才發現他不習慣談的,僅僅是在台大那段被他形容為「豐富而狼狽的經歷」,寥寥幾句就帶過,「我大學沒有好好讀書,在搞活動。」什麼活動?保釣運動。「我覺得我們那個時候,有一套很浪漫的理想主義,一腔熱血。那個時候,我們想的事情是,從保釣運動開始,變成一個社會改革運動…可是我們根本不知道那個理想主義,放在現實中間是什麼樣子。」

熱血放冷,在1973年2月14日,那時從保釣運動而起的學運儼然成形,台大哲學系的自由派學者被國家機器視為大患,支持教師們的學生也需整肅。錢永祥在建中辦《建中青年》,大二接手台大的《大學論壇》,在學校拉布條,辦快報,印1萬份,斗大標題寫「我們要說話的權利」,他的台大學弟鄭鴻生在《青春之歌》裡,用「狂氣」2字定義那時的錢永祥。

革命家走投無路 告別天真

但國家機器要的是安靜而聽話的人,不是一個「狂」的人,於是,警備總部動手了。錢永祥仍記得那天早上,出門要到學校註冊,有人上前問路,卻搞錯了門牌,「當時沒有立刻意識到,只覺得奇怪…,後來到了學校,碰到同學來找我,他說某某人已經被抓了。」

鄭鴻生在書裡記錄下錢永祥那天的感觸:「在西門町漫無目的地走著…,想著這不是革命的時代,沒有革命組織可以投靠,沒有媒體輿論可以求援,他望著西門町的茫茫人海,個人像滄海一粟般無助。」錢永祥四個字總結:「走投無路。」他找跟警總相熟的好友,對方也說:「沒有路可走。」好友陪他去投案。

錢永祥憶及當年,對自己下的結論是:「我沒有真正革命家的資質,真的革命家碰到這個情況,哪有投案的…」話說到這裡,他笑了一下,好像在嘲笑當年的天真。

關了7天,寫了4份自白書,無罪釋放後,他申請出國留學,1982年回台灣。這時的他,30出頭歲,已大抵有了往學術裡安頓自己的想法,進入中研院工作,期間多有「看不見的手」在阻攔,譬如就是不給出境證,譬如在入職當天,中研院裡傳出耳語是非,他只能轉任約聘職。多年後,轉型正義報告出來,請他去看,「我說我不要去看,我非常堅持我不要去看。」為什麼?那裡頭或許就有你在英國時,打小報告說你和中共學生交往的人的名字,真的不好奇嗎?

他說:「2個理由,一個是,我對那段歲月的感受是很複雜的,一方面我很高興有那段經歷,一方面我很遺憾有那段經歷。高興什麼?就增加一些經驗,咀嚼到一些東西;那遺憾的是什麼?是好像投入、做了一些事情,可是成果是什麼?成就是什麼?空的。」我以為自己聽錯,問他,真的是空的嗎?「空的,空的。」他說。

政治哲學大轉彎 投入動保

灰燼無法再燃,一如他的敘述,總透露出「這些有什麼好再提的呢?」在那之後,他若仍有熱情,都在動保領域。事情轉折在1988年,他和妻子接手路上小學生正愁不知如何處置的小貓,「日日和動物相處,眼裡看見的就都是動物了。」一日,他在高速公路的分隔島上,看見一隻狗,「那是8月,牠非常熱非常渴,瘦,生病。我想…我怎麼救牠呀?我塞車塞那裡,就看牠,後來車子開始動了我就走了…」他找上了「關懷生命協會」,問能做些什麼?

時任關懷生命協會編輯、現為台灣動物社會研究會(簡稱動社)副執行長的陳玉敏說,那時錢永祥講了那隻狗的故事,「他說那一刻,那隻狗很無助地看著他,他突然被電到了。他問他自己:『如果我這時候沒有停下來幫助這個生命,那我到底是誰?』」那也是一種我思故我在,只是這一次,他思考的是另一個更無助的生命。

他翻譯了辛格的《動物解放》,愈投入愈動情。快50歲那年,他在中研院裡遇見一隻流浪狗,「我多事,想給牠找一個家,我就叫牠來來來,我說:『你上車,我帶你去醫院。』牠遲疑了一下,自己跳上車,我帶牠到動物醫院,問醫師能不能幫牠找個家…」醫生答應了,但第二天錢永祥再去看,「狗還關在一個很小的籠子裡,眼周都是眼屎。第三天去,狗不見了,我說狗呢?他說(得)腸病毒死掉了…」

「原來一隻漂亮活潑的狗,對我信任,然後我這樣就把牠害死了…我開車離開,一個人在路上,在東湖那邊,啊!受不了了,一個人在車裡面就嚎啕大哭,哭到不能自已。在那之前,已經多少年沒有哭過,之後我也沒有哭過,中年以後,人就很難哭了…」

一個念政治哲學的人,何以忽然轉彎,往動保領域裡鑽?物傷其類嗎?他曾提過一個「陰影的累積」說法,指生命的陰影是疊加的,也許在那一刻,就以眼淚的形式,釋放了所有的瘀傷?包括他自承的「台灣是我的家,可是我沒有那種根的感覺,我怎麼會有根的感覺?」

行動者退居二線 保護自我

他在15歲時讀了王尚義的《從異鄉人到失落的一代》,自己也成為了異鄉人和失落的一代。我們偕他到台大拍照。我說:『你對台大還是有一份感情在吧?』殊不知那是他生命中不能承受之重,只能淡淡化解,喃喃自語了一句:「台大是傷心地啊,是不愉快的回憶。我對建中還比較有感情。」建中,正是他和理想主義初遇的時刻。人生若只如初見,也許很多眼淚不會發生。

陳玉敏也說:「錢永祥在動保領域從來不是行動者,但他曾在追求政治理想上,是行動者。我看過太多人罵他,就像很多人罵我一樣,我們都是在公共論述上備受攻擊的人,但是我覺得錢老師…可能真的在這個部分累了,所以他不當行動者了,成為一名思想家。」

她提到去年在原住民狩獵的議題上,動社被攻到體無完膚,那時有一場會議,錢永祥受邀演講,「他上台就說:『原住民朋友在追尋自己的根,文化認同上,從日據時期到國民政府,一直被壓迫,是該被關切。…相對的,原住民朋友也應該要理解,這些動物保護的朋友們,是不是也應該被看見跟尊重,而不是把他打成一群反文化的人…』我覺得這是很多行動者,包括我自己在內,可能會忘記的事情,就是我今天可能是為了動物行動,可是很多時候,我可能過度看到動物,就忘記了,要改變動物處境,必須去關照更多面向這件事…可是他就想到了。」

關心動物,也想到了人;是思想家,也曾是行動者。如今他出書、受訪,像個老學究,全程靠著椅背,不厭其煩地把話題帶回學問上,帶回議題上,用許多理論將自己嚴實地包裹起來,得一點一點地問出內核,還要提防他的提防,故事講到一半,他總像忽然意識到離題,把話頭硬生生扳回正經八百的論述,或是在回答我更多關於學運的細節時,冷不防說:「我們去吃飯!」

有貓的家才是家 相生相伴

唯一一次例外,是攝影記者說到自己也養貓。錢永祥忽然就挺直了身子,饒有興致地發問:「養多久了?有沒有想過多養一隻?我覺得養貓如果有2隻或者3隻,可以彼此作伴…」他談到自己1988年收養的貓,後來又產下4隻小貓,留下2隻。「牠們分好幾年走了。第一隻心臟病,我不在家,就過世了;第二隻貓,半夜睡我身上,突然跳起來,沒辦法呼吸了,在我懷裡去世;第三隻貓,沒來得及安樂死,最後也是在我懷裡去世…牠們都是在我的被子裡出生的。」

他鉅細靡遺地談貓的出生和死亡,比談論自己的事,還更喜悅,更痛切,「到了第三隻貓也走了以後,我就跟我太太說,我們不要養了,我年紀也大了。我想起那個時候,第一批貓剛來的時候,我們樓梯跟別戶相通,貓到處亂跑,我還要爬牆穿人家窗戶去抓貓,我說我年紀大了沒辦法…」

失去相伴的生命,總是生命中不能承受之重。「就這樣過了8個月,有一天我太太跟我說,一個家沒有貓,還像家嗎?」他想,也是,又陸續養了4隻。初訪結束後,他傳來好幾張和貓的合照,貓陪他看書,陪他煮飯,陪他打電腦…無根的異鄉人,因為貓有了家,有了安身立命之處。