2006年2月9日,34歲的鄧屏湘又在看守所過夜。國中畢業後,他已經數不清幾度因為竊盜和毒品進出看守所跟監獄,這次也是因為缺錢買毒品,溜進台南南區一間民宅翻找財物,被警方當場逮捕。

與五警同列 僅他穿囚服

但他沒想到自己這次要被關這麼久。隔日,鄧屏湘從看守所被帶到台南市警察局第二分局,說還有人要來指認他。這天,有女大學生、2個國小女童,來「當面」指認他為犯罪嫌疑人,她們輪流站在半開的辦公室玻璃門外,全程觀看他被安排與5名警察站在一起,警察指揮身著囚服的他拿下手銬,不時大聲斥責他、邊調動位置順序。每當他走動,都能聽到腳鐐清脆的金屬撞擊聲。

「那時我並沒有在他們的管區內犯案⋯我一開始也認為指認過程就是這樣,就隨便他們,直到公設辯護人告訴我,我的指認程序有瑕疵。」鄧屏湘如今已52歲,當年他為此被重判11年,終於出獄後,7年前又因為竊盜跟毒品再次入獄,目前關在台南監獄,在會客間與我訪談。他理著受刑人的平頭,濃眉方臉,身形高大,隔著玻璃窗直直看著我,語氣起伏道,「我有做的事情,我不會去平冤,為何我會堅持到今天?因為我沒做,我真的不甘心。」

18年來,這個指認場景成為鄧屏湘的惡夢。這2起截然不同案件的被害人,都告訴警方他就是犯人。那日,女大學生指出,1月27日凌晨零點30分,她在台南市中西區被鄧屏湘持刀搶走現金900元,對方雖然戴著半罩式安全帽,但透過眼睛、跟說台語的口音,可以確定就是鄧屏湘。

2名國小女童則說,1月29日下午5點,她們姊妹倆跟媽媽在台南市中西區的虱目魚店吃飯時,替媽媽保管的皮包,被一個約30歲的叔叔從座位後方搶走、接著騎機車逃逸。對方戴安全帽、前額露出一截白色頭髮,矮矮壯壯的,因為隊伍中其他嫌疑人「全部都是警察」、「都不像壞人」,所以她們確定犯人就是眼前的鄧屏湘。當年5月,鄧屏湘便被台南地檢署以強盜罪和搶奪罪起訴,強盜罪是重罪,刑期5年起跳,不像他過去犯的小竊盜案,最多就關1年。

因指認歷歷 遭多關十年

鄧屏湘在法庭解釋自己29日當晚在家睡覺,女友可以作證,自己雖有不少前科紀錄,但都是犯竊盜、毒品等罪,從未使用暴力或工具,不會犯下這種重罪;他的辯護律師也不斷提出警方的指認程序有嚴重瑕疵,影響了指認作為證據的正確性。依照法定流程,警方必須安排多人,以列隊方式供證人指認,這些人不能在外型上有重大差異,也不可以有暗示誘導。

台南地方法院並未採納這些說法,表示警詢筆錄有無瑕疵,都不是其審判依據,兩起案件的被害人都已經再次在法庭陳述、指認鄧屏湘,遂判鄧屏湘犯攜帶凶器強盜罪,累犯,處有期徒刑10年;又犯搶奪罪,累犯,處有期徒刑1年6個月,合併執行有期徒刑11年4個月。隨著鄧屏湘不斷上訴,到了最高法院跟台南高分院,法官卻認為警方的指認程序有瑕疵,因此撤銷鄧屏湘的有罪判決,但經歷3次更審,全案在2009年定讞,維持原判。

過去,鄧屏湘一向坦率認罪,但這次他始終否認犯下這兩起案件。他的不認罪,在法官眼中卻成為沒有悔意,因此被判重刑,一審判決書的主文開頭,就列出他長長一串前科紀錄,形容他素行不佳,嚴重危害社會治安,也指出他犯後一再否認犯行,態度不佳,顯無悔意。

「如果沒有這兩件冤案,我最多也是服刑1年多就可以報假釋,多關這10年,當然是痛苦的,尤其又不是我做的,我為何要關那麼多年,當下真的有那種有苦說不出,又不知要去找誰幫忙⋯」除了會客訪談,鄧屏湘也與我通信,他的筆跡剛硬、有稜有角,文字素樸。

女友也離開 留下二幼兒

案發前,他與同居女友育有一對學齡前的兒女,正努力過上安分規律的生活,不僅剛貸款買了機車,也有一份在台南大理石工廠做切割跟送貨的工作,每天固定早上8點上班、做到下午6點,月薪3萬5千元,收入雖然不多,但穩定,他已經很滿意。只是後來又染上毒品,因為缺錢,才又竊取他人財物。

過去他從未與家人解釋這起案件,甚至是心中的苦或冤屈。漫長的牢獄期間,他獨自規劃著出獄後如何尋找新證據、為自己平反。他的家人當時多埋怨他、與他疏遠,女友也離開了,留下年幼的孩子給他母親照顧,他的人生沒有好過,但又更破碎。

「我有時間就會看一些六法全書,或是法律的書籍,打算假釋回去後,要靠自己的力量來替自己平反,後來知道有『平冤』(冤獄平反協會)後,就去拜託他們幫忙。每當我胡思亂想的時候,就拿出我小孩的相片來看,或是禱告,或多或少能讓我內心平靜一些。」他寄給我的信中寫道,自己在刑滿、準備報假釋時,透過獄友得知「冤獄平反協會」,而寫信喊冤。

2015年,時任冤獄平反協會理事長的律師羅秉成,決定救援鄧屏湘,「以冤罪救援的角度,我不是用人來評價,不是看他的前科,而是客觀回到這案子去檢視它的流程、有沒有高度風險造成冤罪,我閱卷後看到明顯的問題。」他指出,鄧屏湘案的指認程序明顯違反當時警政署頒布的〈警察機關實施指認犯罪嫌疑人程序要領〉,其明文規範警方不得以單一相片提供指認、這些被指認人在外形上不得有重大差異、指認前警方不得有任何可能暗示誘導的安排,且指認前必須告訴指認人,犯罪嫌疑人不一定存在被指認人當中等。

指認瑕疵及指認錯誤已被認為是造成冤案的主因之一。美國無辜計畫研究便曾發現,325件經DNA證據而獲得平反的案件中,有高達76%的冤錯案件涉及目擊證人指認錯誤,是所有錯誤判決原因中最高者;而在台灣,冤獄平反協會至少就有5例冤案跟指認錯誤有關,其中已有4例平反成功。其中最著名的,就是原被判無期徒刑、去年改判無罪的林金貴。當年警方提供的3張指認照片,只有林金貴露出上半身、左手轉背後疑似被銬在欄杆上,其高度誘導性,使林金貴被指認為槍殺計程車司機的嫌犯。

律師批警詢 根本是兒戲

鄧屏湘關出來了還來喊冤,也引起羅秉成的注意,「真的是你做的,關都關出來了,還在靠腰?但有些人不是他幹的,他就會說這不是我,我認不下去、吞不下去,鄧屏湘就像這種情形。」

「指認是很特殊的供述性證據,如果是陌生指認,有沒有認對人是開啟犯罪調查的前提,(指認人)要很有信心地說『這個人認對了』,才能做後面的調查。第一時間指認某個人,那個第一次極為可貴,警方不可以暗示、誘導,禁止汙染(指認人記憶),是最基本的原則。」羅秉成說,「如果你看過鄧屏湘的(警詢)錄影帶,那就是兒戲,那是半開放空間,指認人已經站在那裡,才開始安排拿號碼牌,鄧屏湘手銬還銬著、身上穿著囚衣,然後叫他拿掉手銬,換位置時全程都被看到⋯這只是演給他(被害人或目擊證人)看嘛,他已經被汙染了,其他人都是警察局的人,他會去指認警察嗎?」

除了強烈暗示犯人就是鄧屏湘的列隊指認外,還有女大生先前在報案後隔週、在警局做的第2次筆錄,警方只提供鄧屏湘一人的照片給她指認。單一指認一樣違反指認規範,且被認為是最不可靠的指認方法,容易使人形成錯誤記憶。2011年美國維吉尼亞大學法學院的研究便指出,全美250個誤判案件中,就有190個案子涉及證人的錯誤記憶,警察若只拿一張照片或只以一個嫌犯請證人指認,證人沒有可比較的對象,較容易出錯;而且,當指認對象只有一個人,若證人記憶不清而猜測,證人指認那個人的機率是100%。

「指認的心理狀態是很複雜的,辦案的警察會很期待你指出來,指認人也會很想給出答案,不給答案,一則可能對不起自己,也可能對不起被害人,並可能對不起辛苦辦案的警察。」羅秉成解釋,指認規範違背警方辦案的習性,就是為了要層層防錯,因為在雙方的期待下,有時再微小的舉動,例如警察只是不自覺嘆口氣、多看某張照片兩眼,都可能暗示被指認人做出選擇。

去年為鄧屏湘聲請再審的律師唐玉盈也說:「程序瑕疵會讓我們懷疑證人的指認是正確的嗎?如果證人指認很可能因為程序瑕疵而不正確,我們就會懷疑你所認定的犯罪事實,你真的抓到真凶了嗎?」她強調,這兩起案件的主要疑點,就是被害人在實施指認前,報案第一時間所指出的特徵與鄧屏湘有所差異,被害人經過多次指認、記憶受到汙染,犯嫌才「越來越像」鄧屏湘。

體型不相符 也查無物證

根據女大學生案發當天在警局所做的筆錄,她形容犯嫌:「身高165公分,中等身材,短髮,穿著深色外套、深色長褲,慣用語言台語,騎深色輕型機車,山葉牌VINO系列,車牌號碼不詳,戴深色半罩式安全帽。」而兩名國小女童案發當天的筆錄,則指出犯嫌:「身高約170公分,體重約50公斤,髮型短髮,上衣咖啡色,長褲咖啡色,騎機車,戴黑色全罩式安全帽。」

「但鄧屏湘蠻高壯的,有快要180公分,體重有到80公斤,跟第一時間報案所描述的身高體重特徵就不符合了。」唐玉盈解釋,兩者指出的身形明顯與鄧屏湘不符外,一直到檢察官偵訊,兩組人才都說出犯嫌當時還有戴口罩,意即她們其實沒有看見犯嫌容貌。

2名女童後來告訴檢察官,她們只看到犯嫌「頭髮前面是白色的」跟「一點點眼睛」。平冤律師團去年為鄧屏湘提再審聲請時,附上他當年1月3日、2月7日拍攝的照片,證明他該時期並沒有白髮,這項特徵也在今年被法院定調為誤認。

除了犯嫌一開始「不像」鄧屏湘外,兩案也都沒有物證能證明就是他犯案。女童媽媽被搶的皮包,皮包內的手機、數位相機、化妝包及證件等贓物始終沒有找到;女大生被嫌犯抵著脖子的藍色刀柄小刀,也沒有在鄧屏湘家中被搜出。警方唯一扣到的,是鄧屏湘掛在家中客廳牆上的一件黑色高領風衣夾克和一條米黃色長褲。

「我看卷內照片,是警方直接到他家中,他的衣物就掛在牆上,他們就拿了深色的上衣,但是因為沒有深色長褲,便拿了唯一的一件長褲。這件褲子完全不是(最初指認時的)深色,可是這對姊妹到了審判中,她們卻改變證詞,說這個衣物就是她們看到嫌犯穿的衣物。」

檢警秀前科 強化指對人

唐玉盈也補充,警方提出拍到鄧屏湘搶完女大生、騎機車的監視畫面截圖,不僅模糊、無法辨識騎士,也沒拍到車牌號碼,連時間也搭不上,「監視器畫面是案發30分鐘後,我們很難想像真正的凶手,30分鐘後還在同一地點,然後才準備騎機車離開,況且VINO深色機車當時好像蠻紅的,用機車來找人,命中率感覺不高吧?」

在法庭面對律師詰問時,兩起案件被害人開始改變說詞。女大生一下說犯嫌至少175公分或約179公分,最後改口170到180公分;2名國小女童則直接說犯嫌身高與鄧屏湘一樣。唐玉盈解釋,通常指認人記憶被汙染後,會需要合理化自己的決定,「這叫承諾效應,但不需要有法律知識,常理也都知道,一旦錯認了一件事情之後,一定是認到底,因為先前都指認是他,人沒事不會推翻自己的想法。」

「指認造成記憶汙染的問題,不是在挑戰指認人。指認錯誤是檢警辦案過程造成的,認錯這件事每個人都可能發生,是檢警疏失,造成被害人認錯。」唐玉盈強調,這兩組被害人不斷在過程中被檢警肯定「指對了人」,例如警察播放鄧屏湘「過去犯案紀錄」的錄音檔讓女大生確認聲音,檢察官偵訊時告訴她「鄧屏湘前科累累」,「他也問2個小朋友,妳怎麼知道戴安全帽這個人就是妳剛剛看到的『壞蛋』?然後說這個人前科累累,包括妳們案發前2天,他還拿刀架著人家的脖子,等於不斷強化小朋友對這個壞人的印象。 」

7月中,我與鄧屏湘的姊姊小娟(化名)約在她經營的飲料店採訪。小娟的店面位於台南市中心,距離鄧屏湘被控強盜的地點不遠,在去年平冤找上小娟前,她不知道弟弟仍在為自己申冤,「他沒跟我講他到底在幹嘛,是8年後他回來,我才知道他在研究這個。我一開始以為他放下了,但他帶了很多東西回來,他自己寫的書信、那些法律書,整個一堆,我才知道他還在研究那個案子,有時機車騎了就去現場,找證據、還原現場,還坐車去北部找羅律師。」

鄧屏湘在眷村長大,父親是軍人,很早就過世了。他是受寵的小兒子,有2個姊姊,二姊小娟跟他最親,這些年,只有小娟每個月去監獄探望他,「我們眷村的在經濟上不是很好,小孩吸毒的很多,他也不是很壞,就是交到這樣的朋友,國中畢業就搞吸毒賣毒什麼的⋯以前未成年(法院)會寄單子來,現在不用了,所以他在外面幹什麼我們都不知道。但他不會影響到家裡的人,對媽媽也很孝順,不打牌、不喝酒,也不會亂交女朋友,小孩子的媽媽是他第一個女朋友。」

但小娟一向無法理解這個弟弟,明明還算聰明,進出監獄多年,卻比她更熟新聞時事、更會用3C產品,為什麼就無法好好過日子?「我一直在想,慣性竊盜是一種病嗎?是心理病嗎?他都不是躲躲藏藏去做,他都大剌剌進去拿、大剌剌拿出來。他去偷人家東西,偷完了還拿去還人家、跟人家私下和解,我問他『那你幹嘛去偷?』他也回答不出來。」

遭質疑作假 竟趕走家屬

服完這兩案的刑期出來後,鄧屏湘曾在眼鏡工廠工作,但在監獄期間,他的車貸從8千元滾成好幾萬元,公司因為債務不願繼續僱用他,他後續找工作也不太順利,只能打零工,「其他員工都說他很酷,不太愛跟人講話,可能長期在裡面一個人習慣了,他回到家也不跟我們講話,唯獨會跟他女兒講話。」小娟隱隱覺得,弟弟變得更怪了,「後來他也不去報到了,法院就通緝他,然後他又去人家家裡走來走去,他那時也不缺錢,不是真的想去拿東西,那家阿伯跟我說:『妳們這個小弟有問題。』」

小娟離婚得早,除了養自己的小孩,鄧屏湘一對兒女也跟她吃住,關係緊密,「我們這些年來都沒有和他生活,也習慣沒有這個人在,我年輕時會覺得你不要回來,警察來找他是最大的困擾,他一回來警察就會來查,便衣刑警在門口盯著,每天都要面對這些人很煩。」去監獄探視時,她也總是念他,要他好好振作,「現在漸漸年紀大了,像媽媽生病,媽媽很胖很壯有時搬不動,很多事情都有些不方便,家裡有個男人也好,但想一想:沒你在,我們也沒什麼差別⋯」

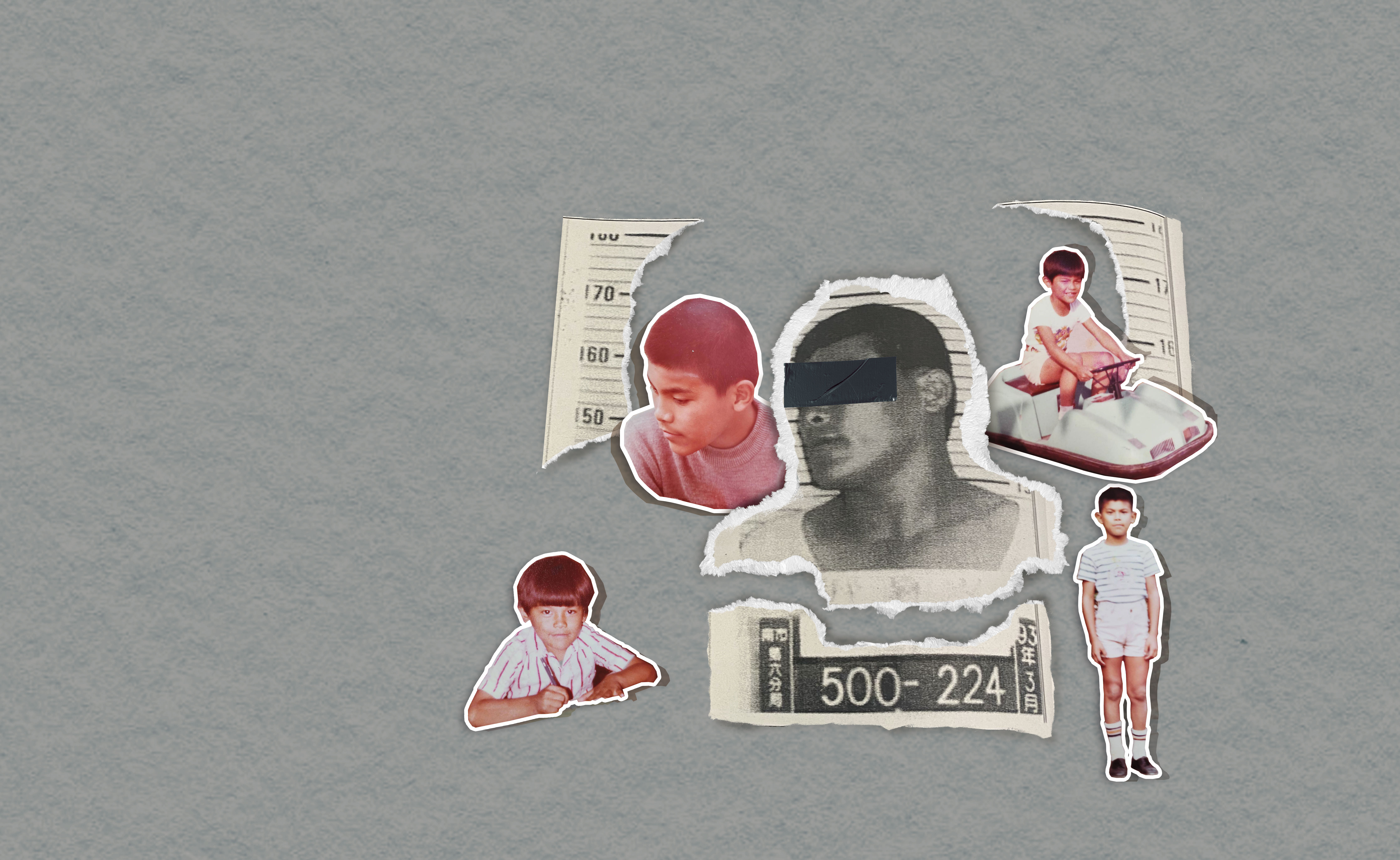

為了訪談,我請小娟幫忙找鄧屏湘的照片,但他們成年後就沒有合照過了,她手邊只剩兒時過年的團圓照、國中時家庭出遊的照片,「他也不跟我們出門,我們也不跟他出門,但我弟是個蠻講義氣的人,他的樣子很凶,我們去吃飯,他站在那裡不講話,人家就不敢惹我們。」小娟豪爽笑了出來,直說有回鄧屏湘跟女兒去買滷味,女兒夾豬頭皮時掉地上,鄧屏湘嚴肅問怎麼賠,老闆被嚇到不敢要;還有一次,鄧屏湘在路上幫助出車禍的人,結果警察到場,一見到他就覺得他才是肇事者。

2018年,冤獄平反協會第一次為鄧屏湘聲請再審,遭到台南高分院駁回。當時鄧屏湘又在獄中,小娟沒多問,因為直到今年冤獄平反協會給她看當天警詢指認的完整錄影前,她也不相信他可能蒙冤,「怎麼講⋯他之前有那麼多案件,一開始真的半信半疑。」鄧屏湘被帶去列隊指認那天,小娟也在場,她感覺流程奇怪,但沒意識到其嚴重性,「他那天毒癮發作,整個人軟趴趴,那時候警察就嗆我說:『妳小弟太狡猾了,我就是要讓他死⋯』我說:『你有多少證據,就辦多少案子,這(指認)根本一看就是作假。』然後警察就趕我回去,說會跟我通知。」

「但我還是勸他不要再打官司了,不要再執著,你也失去了,也沒有這個青春可以回來。」小娟直接地說,「他這幾年是有點改變,但他會不會真的改,我不知道,能改早就改了吧?我希望啦。」

監察院調查 確實有違失

當年承辦此案的第二分局警察在一審時曾坦承,鄧屏湘是這兩起案件他們設定的唯一嫌疑人。原因是女大生被搶的前幾週,鄧屏湘才被第二分局抓到過,那次他闖進民宅竊取皮包、騎機車逃逸後,在路上被攔檢遭逮。於是,當第二分局受理這兩起新發生在他們管區的案件,調閱監視器錄影帶,發現犯嫌騎的機車與鄧屏湘的機車相同後,便認定鄧屏湘可能涉案。

2019年監察院針對鄧屏湘案提出調查報告,明文指出第二分局辦理指認過程草率、確實有違失。負責調查此案的監察委員高涌誠指出,警方辦案時假設鄧屏湘就是犯嫌,受到自身偏誤的影響,「真人列隊指認的過程這麼荒謬,為什麼警察自己不覺得?因為他們已經產生了『隧道視野』,鎖定就是他,不會去看其他地方了,沒有懷疑可能還有其他人涉案、也沒有盤問過其他嫌疑人。」

高涌誠解釋,雖然鄧屏湘一直爭執指認瑕疵,但審理過程中,沒有一個法官或檢察官看過當時列隊指認的錄影,光碟一直封在移送書中,連拆都沒拆;面對這項爭議,最高法院最終也以警詢中的指認沒有證據能力,直接將其排除,不審酌。

2020年,檢察總長江惠民為鄧屏湘提起非常上訴。江惠民在理由書中指出,本案指認人是被害人,與一般證人不同,與被告處於絕對相反的立場,「其陳述之目的,在使被告受刑事追訴處罰,內容未必完全真實,證明力自較一般證人之證述薄弱。」因此其指證、陳述不但應該沒有瑕疵,還需要有「補強證據」。但本案中被害人說詞前後不符,他也質疑:「警詢時明確供稱歹徒穿著為『深色外套、深色長褲』,其所謂『深色長褲』與扣案之米黃色長褲,得否謂為相同?」

最高法院在同一年駁回了非常上訴。3年後,鄧屏湘透過冤獄平反協會第二度聲請再審。

2023年6月13日,台南高分院召開再審前開庭,首次勘驗鄧屏湘被違法列隊指認的錄影畫面。那天鄧屏湘被借提出庭,他全程看著螢幕,沉靜,表情肅穆,當法官問他意見時,也僅簡短回答:「不是我做的,我是無罪的,請律師來說明。」

鄧屏湘常形容自己能說的,之前開庭都已經說盡了,他曾請求法院傳喚女友作證,也求檢察官為其測謊,但都徒勞。他多年來封閉情感,有苦自己吞,在與記者的通信中艱難寫下:「我恨那些警察,為什麼這樣辦案,更恨那被害人為何要亂指認我⋯她們良心會安嗎?為何不是我做的,卻要指認我?這些年來我一直自認為或許是我倒霉,才會碰到這種事,但我卻不願認命,老天爺總有一天會還我一個公道⋯」他邊寫自己不會放棄,但多年申冤碰壁,也漸漸沒了把握,「說真的我好怕我會看不到平反的那一天⋯」

鄧屏湘從陳水扁當總統時開始喊冤,經歷兩次政黨輪替,看著賴清德從台南立委成為總統,羅秉成擔任7年行政院政務委員,又卸任回平冤做理事長。他的案件仍躺在那,無法敲開再審大門。

開庭後幾天,又收到他的來信,當日在法庭,他並不如外表般冷靜,「我認為這次可能有機會開始再審,法官看到那些指認影片,或許會改變對我的一些看法⋯」他也寫道,「這次我發現我的心完全無法靜下來,書也很少看。你知道嗎,每一次平冤提再審或非常上訴,對我來講,好像是一種折磨,如果沒有期待就不會有傷害,想放棄又不甘心,你應該無法體會。」

記憶被汙染 證據力遭疑

2年前,鄧屏湘的兒子意外過世,因為太過痛苦,他沒有明白在信裡寫出來,「本來我希望可以陪著我的孩子長大,但我卻沒有做到一個父親的責任,這是我心中很大的缺憾;這兩年家中發生一些事情,更使我抱著終生遺憾的心,度過未來的每一天⋯」這些懊悔,是他從未對小娟跟家人吐露的心聲,「我終於明白過去的自己,真是白活了,浪費了太多的時間,卻不曾珍惜自己所擁有的一切,直到失去了,才知道後悔。」

這幾年他在獄中表現不錯、從未違規,在監獄工場工作,存了一點錢,正在申請假釋,「出去後應該會找送貨員的工作,因為有假釋要去報到的問題,我最終目標是想開飲料店⋯我告訴自己,這一次是我最後一次進來這種地方,我想要早一點出去,我還有很多事情還沒做,人生無法重來,所以我也只能把握未來剩下的時間。」

但,2023年底,台南高分院再次駁回鄧屏湘的再審聲請,高分院指出,這段警詢指認跟原判決所確認的犯罪事實沒有關聯,兩組指認人縱使有前後陳述不一、記憶不清之處,她們在法庭上都仍再次明確指證就是鄧屏湘犯案。鄧屏湘兩次聲請再審被駁回、檢察總長提起非常上訴遭駁回,都是因為這個理由。

最高法院法官錢建榮幾年前在一場研討會上看過鄧屏湘列隊指認錄影,從此耿耿於懷,「這是我當法官二十幾年看過指認最扯的,應該平反卻沒平反的案子。我真的有點嚇一跳。怎麼會又駁回?」

去年錢建榮發回一件指認程序瑕疵案件,判決中,他主張警詢也應該遵守正當法律程序,若違反就不作為證據,更提出「指認證據違法遭受汙染後,就不該具有證據能力」的見解。他解釋,因為「指認程序時的記憶」,常會取代「犯罪發生時的記憶」,產生錯誤指認。

無翻案新證 再審難又難

許多科學研究都已指出,人的記憶並不可靠,不一定等於真實。中央大學認知神經科學研究所教授鄭仕坤解釋,大腦形成記憶前,接收外在資訊就已經涉及篩選,「這牽涉到注意力狀態、有沒有處理到這些訊息,例如情緒性的東西會吸引注意力,像犯罪發生時有『武器效果』,人只會注意對他們生存有危險的東西,例如刀槍,而不是周遭訊息。」他強調,「有人說我們的記憶好像圖書館,每一本書就是固定在那個地方,但其實不是這樣,記憶是建構的、動態的,是我透過我的感官,經過我思考事情、看世界的方式,把它的線索留下來,這個轉換會受到過往知識跟環境影響。」

鄭仕坤說,大腦提取記憶時也是在重建,所以錯誤記憶包含一開始就看錯了,及重建過程中產生了扭曲。人腦經過引導,甚至可以產生完全沒有經歷過的記憶,「這稱為『被植入的記憶』,大腦容易受到問題引導,問同一件事情,可是問題不一樣,答案可能就會不太一樣。」國外知名實驗就曾讓大學生觀看一段車禍影片,「研究者問大學生時速,你看到兩台車hit(撞到),跟兩台車crash(撞毀),用更強程度的詞,他們就看到更快的時速,而且當研究者問他們有沒有看到地上有碎玻璃時,他們也答有,但事實上是沒有的。」

另個實驗則是問受試者小時候有沒有在賣場走失過,當他們被反覆詢問、誘導,原本堅定說沒有的人,也會開始動搖,「到第3次大概三分之一的人說有,還可以說出細節。更極端的問題,像是有沒有跟英國查爾斯王子合照或搭過熱氣球,也都得到一樣的結果。」鄭仕坤說,「我給你的任何線索,當那個線索有引導性的時候,你就可能會往那個方向走。而且回憶記憶本身會加強你對這個事情的記憶,會不斷固化,每次回想,就又加深了神經的迴路。」

專長於神經科學的台灣自然科學博物館館長焦傳金也指出,記憶並沒有想像中可靠,「我們的大腦是一個神經網絡,不斷在連結跟消失,連結就是記憶增強,而短期記憶形成長期記憶也是解構再建構,資訊進到海馬迴經過重組, 才會到大腦皮質儲存,這受到很多因素干擾,會篩選細節、留下重點。」建構過程會被情緒、主觀經驗跟立場影響,許多實驗都已指出記憶可以被操弄引導,形成錯誤記憶,被留存下來,「就像黏土可以被改變形狀,現在是沒有黏土,我都可以生出黏土來,沒有存在的事實,也可以當成是很栩栩如生的記憶。嚴格來說我們不能夠完全相信記憶。」

除了神經科學研究,美國也有冤案實例指出,記憶受到汙染就難以回到原始記憶。《認錯:性侵受害人與被冤者的告白》的作者、性侵倖存者珍妮佛.湯普森就曾指認錯人。當年她在警方有瑕疵的流程中指認黑人羅納德.卡特,由於她在犯罪過程竭盡所能記住對方特徵,堅定不移的證詞,將堅稱無罪的卡特送入監獄。直到11年後透過DNA鑑定證實犯案者另有其人,湯普森直到卡特平反,她腦中回想加害人時仍出現卡特的模樣,而非真正的加害人。

錢建榮指出,鄧屏湘審判中的荒謬性就在於此,經過警詢汙染後產生的記憶,指認人經過反覆回憶、指認跟肯定,到了法庭只會更加深信不疑,「但最高法院認為指認人(警詢)之後都還是指認他,所以之前有瑕疵也沒關係,這不是倒果為因?他們為什麼會繼續指認他,因為受到之前誘導指認,產生汙染印象,我說那是『定著效應』,定著在第一次指認的印象,而不是犯罪時真的看過他。」他強調,警詢階段違法指認,就是沒有證據能力,而且指認人不能繼續在法院指認鄧屏湘。

鄧屏湘的案子2次聲請再審、加上檢察總長提非常上訴,都被法院駁回。在台灣,已確定判決要開啟再審條件嚴格,要有明確可翻案的新證據或新事實。依司法院統計,2013至2022年10年間,全台地院加高院共新收1萬8千多件刑案的「聲請再審」,最後300件獲准,比例約1.6%。錢建榮也坦言,要救援鄧屏湘確實不容易,「這個案子法官可能還會想,也沒判多重啊!反正10年。如果是死刑案件,是一條人命,但如果是有期徒刑,聲請再審時又已經關完了,法官可能就沒那個壓力。」

然而,鄧屏湘這18年來的掙扎跟痛苦,反映著制度的缺失。羅秉成強調,隨著科技進步、越來越多案件調閱監視器辦案,但仍有監視器所不及、需仰賴證人指認的案件,〈警察機關實施指認犯罪嫌疑人程序要領〉經過幾次修法,目前已相對進步、符合國際規範,但警察若因為缺乏教育訓練、沒有人力,而無法遵守、違反後又不會產生任何法律效果,那冤案仍舊會發生,「指認程序好好做到防錯,是我們在刑事司法的進程上面要做的功課,不是規範漂亮就好,要盤點法律跟執行面的落差。」至於鄧屏湘一案,他語重心長地說:「我認為這是所有法律專業人的共同責任,錯判跟錯放之間是一個價值選擇,如果嚴格要求、警察沒做好造成錯放,跟不嚴格要求造成錯判,那我的價值是法律不能冤枉人。」

不放棄平反 誓爭回清白

如今,鄧屏湘的律師團仍未放棄希望。冤獄平反協會正在請求司法心理學者鑑定,看能否以科學方法提出證詞受汙染的新證據。雖然獲准再審並非平反,對於唐玉盈等人而言,鄧屏湘值得獲得再一次審判的機會,「不是他做的就不應該由他來承擔,而且既然弄錯了人,表示真正犯案的人沒有受到懲罰。你懲罰了一個錯誤的人,這件事情是錯的,我們還是必須要去糾正它。」

我最後一次見到鄧屏湘,是今年盛夏,距離他上次因為聲請再審出庭,已經過了一年。對於再審又被駁回,他淡淡回應:「沒辦法,很離譜,寫了這麼多上訴,還是求助無門。」之後該怎麼辦?玻璃窗後,他好像微微笑了一下,這問題他已經問過自己很多年,「一天過一天,然後我還是會再聲請再審。」

★《鏡週刊》關心您:珍惜生命拒絕毒品,健康無價不容毒噬。